��x 3568 �� �Ŵ巪���ֵ����c��

�Ŵ巪���ֵ����c��

�����������S̴�ϹŴ���۾��ΑB(t��i)�ķ�������

�Ϻ������� 꿣��O���

(�㽭���I(y��)��W(xu��)����ϵ���㽭����310014)

��(du��)�Ї�(gu��)���y(t��ng)�����Ļ��M(j��n)�н��x�I(l��ng)��(hu��)���(n��i)�ں��x�ɞ�̽���Ї�(gu��)����ԭ��(chu��ng)������·;֮һ�����r(n��ng)�I(y��)��(j��ng)��(j��)����A(ch��)�ďV���l(xi��ng)�����(hu��)���Ї�(gu��)���y(t��ng)�����Ļ�����ĸ����������a(ch��n)�������Ŵ��䣬�ɞ�W(xu��)�߂��P(gu��n)ע���о��Č�(du��)����ɽˮ֮��(w��n)�ĹŴ����[�s���d�������Ěvʷ��Ϣ��ӛ������(l��i)������_����������׃?c��)���˴����O(sh��)Ӌ(j��)�͠I(y��ng)���߽Y(ji��)������̎��Ȼ�h(hu��n)���������ض��Ŀ��g����ȥ��(g��u)���˾ӭh(hu��n)�����^(gu��)�̡�ͬ�r(sh��)�����Ї�(gu��)��ͬ�����������ͬ�ΑB(t��i)�ĹŴ��䣬�䲻ͬ�ΑB(t��i)�����c(di��n)����(d��ng)�ط�ӳ����vʷ�l(f��)չ���Ļ��ظ�L(f��ng)�����顢�������Ƶȷ����ԭ����γɵĸ��N�����Եļ��g(sh��)���Ļ���ˇ�g(sh��)��(n��i)�������Ї�(gu��)�����vʷ�Ļ��еČ��Fؔ(c��i)������ˌ�(du��)���M(j��n)���о�������Ҫ���x���P��������ɽ�^(q��)�S̴�ϹŴ��������ͨ�^(gu��)��(du��)�Ŵ�������w�۾Ӳ����ΑB(t��i)�M(j��n)�з�����̽�����(n��i)�����x��

1.�Ŵ���֮�����ΑB(t��i)

�S̴�ϹŴ���λ����ʎɽɽ�}��̎�����㽭ʡ��(l��)���гDZ��l(xi��ng)��һ��(g��)�����塣������������̎ɽ�^(q��)��ͨ����(du��)�]�����v��(j��ng)600�����L(f��ng)���������ܱ����������ɞ���һ�������(n��i)�l(f��)�������(hu��)���(d��ng)�����(hu��)�P(gu��n)ϵ���ض������ʽ�����ɹ�ͬ����Ⱥ���M�ɵ�����(du��)��(d��)���ĵ���������g���I(l��ng)�����Ěvʷ�ʯ������(j��)�S̴�ϴ������ձR�ϵ����Vӛ䛣��R����Ԫĩ�������y���˶��ӠI(y��ng)�����䣬�����(n��i)����һ��(g��)����۾Ӷ��ɣ���һ��(g��)����(du��)���]��������䡣������S̴�ϹŴ���IJ����ΑB(t��i)���֣���(du��)���M(j��n)�����������

�l(xi��ng)�����䶼�����ض�����Ȼ����l���Լ����Ěvʷ�l(f��)չ��Ӱ�����u�γɵģ�������ⲿ�ΑB(t��i)�Ǯ�(d��ng)?sh��)���Ȼ���������Ěvʷ���c(di��n)�ȵ����ڷ�ӳ���㽭ʡ��(n��i)�Ŵ�����ΑB(t��i)���ķN���S̴�ϹŴ�����������������ģ����c(di��n)�w�F(xi��n)���x�Ļ��ĹŴ���ۼ��ΑB(t��i)������(g��)���䲼���ɳ��T(m��n)����ڡ�����W(w��ng)�j(lu��)��Ϫ�Ӝ������������R����Ժ���Ҫ�ؘ�(g��u)�ɣ��γ���Ϫ�����壬ʯ��M�P������v�M���e(cu��)��Ժ��������ӡ�����ռ��(j��)���룬���T(m��n)�U(xi��n)Ҫ�Mխ�ļ����ΑB(t��i)��

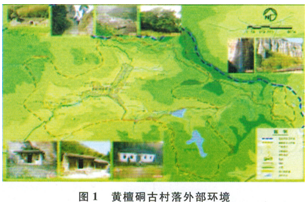

1.1�Ŵ����ⲿ�h(hu��n)���ΑB(t��i)

�Ŵ���λ��Ⱥɽ�h(hu��n)����ɽ��֮�У��|���������ٲ����P(gu��n)���������������ٺų��T(m��n)(�D1)���ϱ���߅��������Ķ���ʯ�ڣ����L(f��ng)������ɽ�w�γ���ǧ�˰ّB(t��i)������ɽʯ��ɽ��Ͷ������������ٲ�������ٲ�(����)�M�϶��ɣ��߲�60 m���ٲ�?x��)�?sh��)�������ˮ�������ٸ�40���ף��������ڣ��ٿ���ɽ���͵�ѥ�r��ˮ�|(zh��)�峺���h(hu��n)�����ġ��Ŵ�������ֲ���ӴΡ��ɫ�S������N���ࡣ

�Ŵ��係�w�����ϴ塢��օ^(q��)�������ΑB(t��i)�����o������Ұ�ΑB(t��i)��Ȼ��չ��

1.2�Ŵ���ˮ�w�ΑB(t��i)

���y(t��ng)������xַ���������@�����Hˮ���������Խ���һ������ˮ��һ����ˮ�����(l��i)����Ļ��A(ch��)Ҫ��֮һ��ˮԴ�����ɞ���˽���۾��c(di��n)������(j��)��ͬ�r(sh��)ˮϵ��ɽo���䎧��(l��i)���õ����B(t��i)�h(hu��n)�������H�M���˂�?n��i)ճ��������Ҫ��߀�ܸ��ƴ���ֲ�С�������ľ��^����һ���棬ˮ��֮����ˮ�Ą�(d��ng)�o֮����ˮ֮����ˮ��ӳ��֮����ˮ�w֮���o�Ŵ���۾ӎ���(l��i)�ˌ�����Ȥ��

�S̴�ϹŴ���(n��i)��һ�l�Ė|�����M؞ȫ���Ϫ�����Q(ch��ng)����Ϫ���|�нӴ�|�����ȃ�(n��i)����������ٲ�ˮ�������������ȳɞ������١�����(g��)��������������ٺ��������γɵ��ݼ�(j��)�ϡ�����Ϫ�rʯ¶�ף��ʰ��tɫ���o(w��)��ʯ��ɳ��ƽ̹���ƣ�ˮ�|(zh��)�峺�����(y��ng)����ҫ�£����lϪ�q��һ�l��ɫ��������ӳ�����ͬ���ɫ�������ô�ˮᄾƣ�����ζ����

�ڴ����ˮϵ�ΑB(t��i)����ʼ�c(di��n)����ˮ�ڣ�ˮ�ڵ����ã�һ����綨����ą^(q��)��͘�(bi��o)�R(sh��)�������ڵ�λ�ã���һ����M�����(du��)�������а����������Ҫ��ˮ��̎�ΑB(t��i)��(g��u)��һ���㕽Ә�(sh��)�����(g��u)����(bi��o)־

�Խ�������̎�t���Ƀ����(sh��)�g��400������_�h�ɺ�500���(sh��)�g��������(sh��)�γɞ��S̴�ϴ���(�D2)��

�����f(shu��)ˮ���ΑB(t��i)�Q��������(g��)�Ŵ���۾��ΑB(t��i)�l(f��)չ�Ĵ��w����c��������(d��ng)֮ˮ��ʾ���N(y��n)�����������|(zh��)������֮�⣬�N(y��n)����������������Ĵ��ڣ�һЩ��Ҋ(ji��n)�������(ch��ng)����Ϫ߅ϴ�£���߅�eԒ�ȽY(ji��)�ϭh(hu��n)�����D�������γɾ��д��a���x�Ĉ�(ch��ng)����

1.3�Ŵ����(n��i)�������ΑB(t��i)

�S̴�ϹŴ����xַ�ڴ�ɽ��̎��ɽ���У�����(g��)���䲼�������ܶ���ʯ�ڇ��ϳ����������ξ��Σ��ʾ������졢����l(f��)չ���ΑB(t��i)���|���L(zh��ng)800 m���ϱ���ƽ������l00 m�������(n��i)�������������ģ���һ�l��Ҫ�ֵ����S��������l(f��)չ����һ�N�ЙC(j��)���L(zh��ng)֮��(sh��)��

2.�Ŵ���۾��ΑB(t��i)֮��

�l(xi��ng)�������γ���һ��(g��)��Ȼ���������^(gu��)�̣������S�C(j��)�Ժ�(qi��ng)�Ĵ��䲼�ֵ��ΑB(t��i)��(g��u)�ɣ���(sh��)�H�ǵ���������@�a(ch��n)Ʒ��������֮���N(y��n)�����Ļ�֮�⣬���c�����D(zhu��n)�Q�^(gu��)�����w�F(xi��n)���˵����Ļ���(qi��ng)���������������f(shu��)�����Ļ��a(ch��n)���˾����ΑB(t��i)����ô��(du��)�����Ļ���̽���������ڸ���(zh��n)�_�ذ��ս��������ֵ�����֮�Ρ�

2.1�L(f��ng)ˮ�Ļ�

�L(f��ng)ˮ�g(sh��)��֮�ڴ����nj�(sh��)�õĹ��ߣ���(du��)�����γɺ;��^��(g��u)��������(sh��)�H��Ӱ푣���?y��n)����ǠI(y��ng)������h(hu��n)�����P(gu��n)�I���nj�(du��)���|(zh��)�h(hu��n)����ȡ�ᣬ���ǽ�����ǰ�ᣬ����^(gu��)�����L(f��ng)ˮ�g(sh��)�����P(gu��n)�I���á�

���L(f��ng)ˮ�g(sh��)���^�c(di��n)��(l��i)��������Ļ���ģʽ�飺��ɽ���h(hu��n)ˮ���������S̴�ϹŴ�IJ����ΑB(t��i)�w�F(xi��n)���@�N�^�c(di��n)����ɽ��ˮ���������ںӵ�����һ��(c��)���@�N�����m��������

���Ҵ��(n��i)��Ҫ�������xַ�Ͳ����c��߅����ɽʯ��ɽ�塢�������Ř�(sh��)�b��������(y��ng)��ȡ����а�����磬��������λ�ڴ���ɽ�_������Ϫ�ς�(c��)�������汱����(n��i)�ھ�������?y��n)���ɽɽ����ƞ�����ɽ�����С���������ɽ�_���ֳ�Ƭ������ǰСϪ��(du��)�������ùŘ�(sh��)��ˮ�������ǹŴ��L(f��ng)ˮ���صĘO��֮̎��

�L(f��ng)ˮ�g(sh��)�ڱ��|(zh��)���w�F(xi��n)����һ�N��(du��)��Ȼ�h(hu��n)���ă�(y��u)�x˼�룬ͨ�^(gu��)������(y��ng)���а��Եĵ����(l��i)�����Ȼ��ʹ������һ��(g��)��ů�ě����ˮ���㡢�������á����L(f��ng)���顢���ڷ������h(hu��n)����(y��u)���ľ�ס�h(hu��n)���������N����(hu��)�Ľ��?zhu��n)��t�ܽo���������ϵĝM�㡣

2.2 �����Ļ�

�S̴�ϹŴ����(n��i)���^���R�H�࣬�ɞ����g���������(d��ng)�Ĉ�(ch��ng)����������(x��)�T��ӭ��ِ��(hu��)�ȣ������(hu��)�ڴ˳�������ط�����ƽ�����@Щ�����(d��ng)�o���䲼������˹������(d��ng)���g��Ҫ��

2.3�����Ļ�

�S̴�ϹŴ����ڭh(hu��n)���ͽ����ĠI(y��ng)���ϣ������c��Ȼ�ĺ��C����̎̎���F(xi��n)���ˌ�(du��)���y(t��ng)�ڷ��^�����������أ��R������ռ��(j��)��Ҫλ�á�����۾ӬF(xi��n)�����㽭�Ŵ����зdz��ձ飬��ˣ����þͳɞ�����Ę�(bi��o)־������ռ��(j��)����λ�ã���Ӈ��@���àI(y��ng)����(g��u)�ɴ����(n��i)���Ŀ��g�Y(ji��)��(g��u)��ʹ����(g��)����ɞ��˂������|(zh��)����(j��ng)��(j��)�����g�������ϻ�����ه�����������]����^(q��)��Ԫ�������J(r��n)��������������M�������ėl��֮һ������M�������Ժ��֕�(hu��)���^(gu��)��(l��i)��(du��)��������a(ch��n)��Ӱ푡�

2.4�����Ļ�

�^(gu��)ȥ��(j��ng)����(zh��n)�y���࣬�������xʧ��������������棬ֻ���w�Ƶ������y�����㵽�ĵط�����ܱ��y��˱I���̔_����ȫ�����Ǵ��佨�O(sh��)�r(sh��)���c(di��n)���]���ء��S̴�ϴ������Ҳ���Ǟ������y�ܞ�(z��i)����Ϫ�����ݵ��S̴�϶��ڴ˽��壬����������������ϣ���N(xi��o)���E����ɽ�ڵ�(sh��)�U(xi��n)Ҫ�Mխ֮̎�O(sh��)�йų��T(m��n)���c�ɂ�(c��)�߾���ɽ�£���һ����P(gu��n)���f(w��n)��Ī�_(k��i)֮��(sh��)����һ���棬���S̴�ϴ���z�濴���S̴�ϱR��һ�����ڽ�(j��ng)�I(y��ng)��壬��һ�����Ļ��ͽ�(j��ng)��(j��)��(sh��)���������ӊZ���đB(t��i)Ҳ�Ǵ��ڵġ�

���@�N�����đB(t��i)�������£�����(g��)����IJ����xַ���������L(f��ng)ˮ�ϵ����x��߀�з����Ŀ��]������ɽ���c����������Ȼ���ϣ��γ��˷�����һ���ډ������S̴�ϹŴ��䣬����(g��)����H�O(sh��)�������T(m��n)����̎���P(gu��n)��֮̎���M(j��n)��ȫ�ڿ�ҕ֮��(n��i)��

2.5�̘I(y��)�Ļ�

�v��(l��i)���Ͻz�I�����a(ch��n)�l(f��)�_(d��)�����ô����{(l��n)�塢�Kľ����Ⱦ�ϣ��vʷ���S̴�ϴ����ژ�(l��)�帻��һ�����佛(j��ng)��(j��)�l(f��)չ����Ҫ������Ⱦ���������a(ch��n)�Ԙ�(l��)���S̴�ϵĵ���Ⱦ���|(zh��)���ϳˣ���(j��)�f(shu��)�vʷ���S̴�ϷNֲ�{(l��n)����ʢ�r(sh��)�_(d��)�����ٶ�������@һ���y(t��ng)��(y��u)��(sh��)�ֹ�ˇ�İl(f��)չ��ʹ�S̴�ϴ��˵�ؔ(c��i)�����ٷe�ۣ����������������壬�@���y��ö��(sh��)��(Ҋ(ji��n)���(gu��)�Ϻ��h־��ʮ����(sh��)�I(y��)־����

�̘I(y��)���|(zh��)ʹ���Єe�������ط�������ʩ��(ji��n)��(C��w.Skinner)�о��Ї�(gu��)�l(xi��ng)���Ј�(ch��ng)�wϵ�ó��ĽY(ji��)Փ�J(r��n)�飬�̘I(y��)�Ј�(ch��ng)�О��������l(xi��ng)�����(hu��)�Ļ�����������ʮ����Ҫ�����ã����Ј�(ch��ng)�ķ���(w��)�^(q��)��(j��ng)��(j��)���(d��ng)���ܼ���(hu��)����(d��ng)���(hu��)�Ļ����(d��ng)���ܼ��������ķ�������V韡�

��(j��ng)��(j��)�İl(f��)�_(d��)���M(j��n)���Ļ��İl(f��)չ���S̴�ϴ��ɿ��e�����ߔ�(sh��)���dz�֮�ࣻ���������н�(j��ng)��(j��)��(sh��)�����Ŵ����(n��i)�Ĺ���լԺ��������ˇ�����^���£���̾��������^�ߵ�ˇ�g(sh��)�r(ji��)ֵ��

3.�Ŵ��䲼��֮��(n��i)�ھ���

���y(t��ng)�l(xi��ng)��������r(n��ng)�����(hu��)���γɺͰl(f��)չ�����Ї�(gu��)�r(n��ng)�I(y��)�������d�w��������xַ�����֣���(g��)�w�����Ŀ��g�M���ͽ��죬�w�F(xi��n)�������ă�(n��i)�ھ���Ʒ�������ˌ�(du��)�^(gu��)ȥ�ͬF(xi��n)����������Լ��h(hu��n)����(w��n)�}���m��(y��ng)�ͽ�Q�������ˌ�(du��)�����й�ͬ���ʽ���J(r��n)�ɣ��l(xi��ng)��۾����L(zh��ng)�ڵķe���^(gu��)�����γ����Լ���ԭ�t�c��ʽ�����ɞ������ֵ�ý��b�ĺ��ă�(n��i)�ݡ�

3.1협�(y��ng)��Ȼ�Ĵ����xַ�����c��Ȼ�ąf(xi��)�{(di��o)�P(gu��n)ϵ

������Ȼ�l����(y��u)Խ����ɽˮ�΄������Ŵ��������w�����c�˾ӽ��O(sh��)����ҕ��(du��)��Ȼ�l�������ã�����ɽ������ˮ������Ȼ�l�����鲼���c�˾ӭh(hu��n)�����O(sh��)�ĽM�ɲ��֣�ʹ֮�c��Ȼ�ںϡ��L(f��ng)ˮ�g(sh��)�đ�(y��ng)����ij�N���x�Ͼ��nj�(du��)��Ȼ�h(hu��n)���ąf(xi��)�{(di��o)�c�����đ�(y��ng)�á�����IJ����w�F(xi��n)���r(n��ng)�����(hu��)���c��Ȼ협�(y��ng)����Ȼ�^�����l(xi��ng)�������ړ���xַ�У�������ѭ�L(f��ng)ˮ��Ӗ(x��n)���������������F(xi��n)��һ�N�h(hu��n)����(y��u)�xȡ������Ȼ�Ќ���������̵ط�ӳ���ˌ�(du��)��Ȼ�����˼�롣�����н���Ⱥ�w����·���g���γ������Č�(sh��)�H���l(f��)��협�(y��ng)��Ȼ������ȵ����õ��Ρ�����l������(qi��ng)�{(di��o)��Ȼ���x���v��������ˣ����(n��i)�ݶ�����ʽ�ϵ����w�С�

3.2ע�����w�ܘ�(g��u)��������(ch��ng)�����γ�

ͨ�^(gu��)���w�IJ����M(j��n)�п��g�M�����M(j��n)���γɾ����ض��Ļ����N(y��n)������(ch��ng)�������@��(g��)����(ch��ng)���У����w����ֻ�����w��һ���֣�����(ch��ng)���Ĵ���ʹ�Æ��w�����Пo(w��)�����L(zh��ng)����������

��(du��)����۾��ΑB(t��i)���ԣ�����P(gu��n)�I�ľ��ǿ��w���֡����y(t��ng)�������x�������c(di��n)�ĵ��Σ�ͨ�^(gu��)ʹ�����c���ε����c(di��n)����һ�������خ��Ԡ�ĵ�(sh��)�������У���ְl(f��)�]�����صĝ����������w���ִ_����������ʹ�����(n��i)����һ���������M(j��n)�н����M��(�D3)��

�M���r(n��ng)�I(y��)���(hu��)�еĴ���l(f��)չ������һ��(g��)�l(f��)���^(gu��)�̣�����������(g��)����ɆT��(du��)�����c����L(f��ng)ˮ�c���������ʽ���Ļ��^������ػ����_(d��)�ɹ��R(sh��)������γɵľ����ֺ;��侰�^����(qi��ng)�{(di��o)���nj�(du��)Ⱥ�w����������w�P(gu��n)ϵ�Ľ���(g��u)������д���e�İ�ɫ��(sh��)���c�������ѵķ������(g��u)�ɵĴ�����ܣ��γɂ��y(t��ng)��������w�·������Ԫ�M��

�Ŵ�����һ��(g��)���w���������(ch��ng)���������H�������䱾����߀�����������еĚvʷ�Ļ��Լ��������������|(zh��)��Ȼ�l����ͨ�^(gu��)����(ch��ng)�������ã�����չ�F(xi��n)���������L(zh��ng)�ԡ�ͬ�|(zh��)�Ժͪ�(d��)���ԡ�

3.3�M����(n��i)�������������g��Ȥζ��

�����w�f(xi��)�{(di��o)�IJ���֮�У���(n��i)���Ľ���V��(ch��ng)����׃������ʽ���ӣ��ɞ���gȤζ�ԵĽY(ji��)�c(di��n)���ڡ�����(g��)���䲼�ֳ�������(��R��)������չ�_(k��i)�����c(di��n)�ΑB(t��i)��(g��u)�����g���ĵĽY(ji��)��(g��u)��ʽ���γɴ��������L(zh��ng)�c(di��n)��������������L(zh��ng)�����Ծ��ΑB(t��i)�M�����g�Y(ji��)��(g��u)�}�j(lu��)�Ϳ��g�������S̴�ϴ壬��������Ϫ�M�����Բ��֣���(g��u)���`���׃�Ŀ��g�Y(ji��)��(g��u)���Ե�·������ƾ�����g�����L(zh��ng)�����Դ�С����W(w��ng)�j(lu��)��(g��u)�������(n��i)�����g�����L(zh��ng)�Ǽܣ����w��չ�_(k��i)���I(l��ng)�t�����ΑB(t��i)��(g��u)���������@߅��ķ��]�Կ��g�����ϳ���Ⱥ�ΑB(t��i)��(g��u)���ă�(n��i)����Ⱥ�w���g�����@��(g��)��(n��i)����Ⱥ�w���g�У����оֲ�������ۼ��Ĺ������g���Խ֡����Ք����D(zhu��n)�ۿ��g����լȺ��������g�Ӵβ����D(zhu��n)�Q�����\(y��n)��(d��ng)���w��(hu��)����(ji��)����ɣ��a(ch��n)�����gȤζ��

3.4������˽��������������挍(sh��)֮��

�S̴�ϴ��(n��i)����������Ўװ���vʷ�Ĺ���լ�������彨���L(f��ng)��������Ժ���N(y��n)����ľʯ����Ȼ��ɫ��Ժ������ԭʼʯ�K�B�ö��ɣ��л�ʽ�y���������]�������T(m��n)����ʯ���T(m��n)���_(k��i)��һ���������Ժ��(n��i)����̎��Ŵ��䣬ɽɫ��ʯ�|(zh��)�c���ߡ�ʯ����ľ��ڵĹ��ݜ�Ȼһ�w��

���п��Կ�������ӆ��w���Ǿ͵�ȡ�ģ�ֱ���w�F(xi��n)�ˮ�(d��ng)?sh��)ز��Ϻͽ��켼�g(sh��)�Ķ���ӳ�˽������挍(sh��)֮�����S̴�ϹŴ����(n��i)��ɽʯ�����g������ϪС��Ⱦ͵�ȡ�ģ��O����������m��ʯ�������(n��i)�ݶ�����а������������������}���������ĵ�ԭľ��ɽʯ��������������Ȼ�ı�ɫ�����F(xi��n)���l(xi��ng)���Ļ����Ƿݵ�����?k��)o��������Ȼ��

4.�Y(ji��) �Z(y��)

�C�����������y(t��ng)�Ї�(gu��)�l(xi��ng)����������I(y��ng)���һ��(g��)���m�����o;��͡��㌍(sh��)���˾ӈ�(ch��ng)�����w�F(xi��n)�����(l��i)��(chu��ng)��ăr(ji��)ֵ�����룬���ˡ���Ȼ�����(hu��)�������Ȼ��һ�w���Լ��ɴ����w�F(xi��n)���˾ӭh(hu��n)�������B(t��i)���ΑB(t��i)����B(t��i)����B(t��i)���ЙC(j��)�y(t��ng)һ�������f(shu��)���nj�(du��)���c��Ȼ�h(hu��n)�����P(gu��n)ϵ�IJ���̽���T��������(g��)�����l(f��)չ�Ěvʷ���M(j��n)���_�����˴��ڱ��������x��������������������P(gu��n)ע�˵����`���ܵ�ˇ�g(sh��)�W(xu��)�ơ��Ŵ��䲼���ΑB(t��i)����K�γ��������(l��i)�ҵ��Լ��c��Ȼ���m��̎��ʽ�ĽY(ji��)����

�����īI(xi��n)��

[1]��Ӣ���Ї�(gu��)�|��ϵ�����^(q��)ϵ�(l��i)���о�[M]���������Ї�(gu��)���� ���I(y��)�����磮2001��ll6��

[2]����ӡ���S��Ƽ���㽭���(zh��n)������g�(l��i)�ͷ���[J]���b�2006 (6)��22��23��

(���ā�(l��i)Դ�����ʡ��ľ�����W(xu��)��(hu��) �ď��W(w��ng)�j(lu��)�������t ���S�S �� �ď� ����)

(li��n)ϵ�҂�...

(li��n)ϵ�҂�...  �A��܇(ch��)��ʩ���r(sh��)��(bi��o)�߿��Ƶĵȷ�ֱ...

�A��܇(ch��)��ʩ���r(sh��)��(bi��o)�߿��Ƶĵȷ�ֱ...  �¼��g(sh��)IDITI ���������S���ػ�̎...

�¼��g(sh��)IDITI ���������S���ػ�̎...  �h�L(zh��ng)�����zַ���o(h��)�^(q��)���ü��_(k��i)�l(f��)ס...

�h�L(zh��ng)�����zַ���o(h��)�^(q��)���ü��_(k��i)�l(f��)ס...  ��У���A(ch��)�O(sh��)ʩ���O(sh��)BOT�(xi��ng)Ŀ�о�...

��У���A(ch��)�O(sh��)ʩ���O(sh��)BOT�(xi��ng)Ŀ�о�...  �����ľ�����W(w��ng)��(ji��n)��...

�����ľ�����W(w��ng)��(ji��n)��...  ��(j��)�䉺��(sh��)ɰʯ�|���������^(q��)��ʩ...

��(j��)�䉺��(sh��)ɰʯ�|���������^(q��)��ʩ...  ��̼���н��O(sh��)��������̽���c��(sh��)�`...

��̼���н��O(sh��)��������̽���c��(sh��)�`...  �\Մ�Ї�(gu��)�Ŵ����������c�����İl(f��)...

�\Մ�Ї�(gu��)�Ŵ����������c�����İl(f��)...  �h�L(zh��ng)�����zַ���o(h��)�^(q��)��(n��i)���ü��_(k��i)�l(f��)...

�h�L(zh��ng)�����zַ���o(h��)�^(q��)��(n��i)���ü��_(k��i)�l(f��)...  ���Ͱl(f��)늙C(j��)���Ļ��(z��i)Σ�U(xi��n)���(l��i)�e��...

���Ͱl(f��)늙C(j��)���Ļ��(z��i)Σ�U(xi��n)���(l��i)�e��...  ������͙C(j��)е�S����Ҏ(gu��)���O(sh��)Ӌ(j��)...

������͙C(j��)е�S����Ҏ(gu��)���O(sh��)Ӌ(j��)...  ����ʮλ������������B������Ʒ...

����ʮλ������������B������Ʒ...  ����������ˇ�g(sh��)�^(q��)�����O(sh��)Ӌ(j��)��һ��...

����������ˇ�g(sh��)�^(q��)�����O(sh��)Ӌ(j��)��һ��...  ���u��������Ƽ����(d��ng)�����O(sh��)Ӌ(j��)...

���u��������Ƽ����(d��ng)�����O(sh��)Ӌ(j��)...