閱讀 1159 次 廈門探索轉型新路徑政府投資項目先行先試推動智能建造技術應用

為深入貫徹黨的二十大精神和全國住房城鄉建設工作會議精神,探索轉型發展新路徑,我國建筑行業大力推進智能建造發展,形成了一大批可復制的經驗做法。建筑雜志社全媒體中心特推出智能建造專題報道,集中展示試點城市典型經驗和創新案例,深入宣傳智能建造發展成就,為促進建筑業與數字經濟深度融合、推動行業高質量發展貢獻媒體力量。

翔安大橋

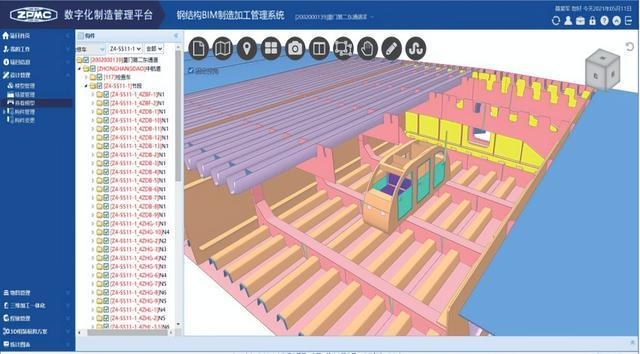

翔安大橋數字化制造管理平臺界面

近年來,福建省廈門市深入實施“提升本島、跨島發展”重大戰略,政府投資建設了廈門新機場、翔安大橋、新體育中心、新會展中心等一系列大型基礎設施和學校、醫院、檔案館等一大批重點民生公共設施。為推進智能建造試點工作,廈門市統籌布局,提前謀劃,在政府投資項目中積極鼓勵引導多種智能建造技術的實施應用,在縮短建設工期、攻克技術難題、率先實行試點等方面取得明顯效果,產生了良好的社會效益和經濟效益。

融合多種智能建造技術

加快工程建設進度

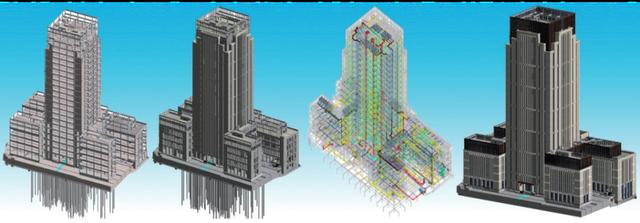

翔安大橋項目集合海洋、城市施工環境和橋梁、隧道施工工藝,采用了大型化、智能化、預制裝配化的施工技術,是福建省第一個海中段預制裝配大橋。建設過程中,建設方應用了多項智能建造技術:一是通過廈門路橋信息化管理平臺,實現工程質量、安全、進度、投資等全方位信息化管理。二是通過BIM輕量化技術,應用BIM形象化展示優勢,實現對關鍵節點與重難點工序施工的技術指導,以及BIM結合二維碼應用進行施工技術交底,實現施工進度形象化展示。三是通過三維模型的全正向協同設計、制作的高精度數字制造模型,集成了設計、生產和工藝等多種參數和信息,提高鋼板和焊材的利用率。生產管理數據通過手機移動端實時采集和處理業務流程,并以BIM模型為中心進行實時共享,大大提高了協同工作效率,數據流程更加高效和準確。四是建立下穿基坑工程、BRT高架橋及現澆隧道結構實時風險可視化在線監測預警系統,實現了下穿運營BRT橋段橋梁結構變形、基坑變形及支護受力、現澆隧道結構全工程領域全測項自動化監測,為基坑工程、運營BRT橋及現澆隧道結構安全穩定保駕護航。五是借鑒計算機領域的霧計算及邊緣計算思想,在巖土領域首創性提出“霧監測”概念,開發出AI智能云盒,利用嵌入式設計與霧計算手段,實現霧中心的數據解析、邊緣計算、分析判斷和手機APP藍牙智慧檢查,實現去中心監測及可視化預警。

翔安大橋項目在工程施工過程中廣泛應用新技術、新工藝、新產品、新材料等“四新技術”成果及微創新成果,創下多個業內“第一”;大力推進構件工廠化、裝配化、智能化,主橋比合同批復工期提前5個月通車,為廈門東部區域的經濟騰飛奠定了良好基礎。

這幾年,廈門市思明區適齡兒童人數持續增加,2023年小學一年級學位供需矛盾突出、形勢嚴峻,緩解這一矛盾成了政府亟待解決的問題。為保證2023年9月能正常開學,蓮龍小學擴建工程項目的工期異常緊張,考慮到工期緊張和空間狹窄的特點,采用永久性鋼結構模塊化的疊箱結構體系進行智能裝配化施工,成為解決這一難題的鑰匙。為在不擾學、不擾民的前提下快速推進學校建設,建設方采取“向空間要時間”的策略,發揮“雙場”推進的優勢,在工廠進行單個箱體工業化預制的時候,就提前介入現場作業,從而確保最大限度減少施工對周邊學生、居民的影響。工程承包方充分發揮BIM在項目建設全過程中的作用,在滿足集成標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、信息化管理、一體化裝修要求的同時,有效縮短工期30%~60%,并減少現場70%~80%的施工量,真正實現了快速建造、綠色環保和品質提升。從首個模塊化箱體進場安裝到主體封頂,刷新了學校類項目建設的“新速度”。

蓮龍小學

蓮龍小學擴建工程和翔安大橋工程,是廈門市眾多利民基礎設施建設項目的縮影,在環環相扣的城市發展中,廈門市構建智能建造政策框架,利用智能建造技術服務政府投資項目,使市民追求良好教育條件及便利交通出行等對美好生活的需求得以更好滿足。

開發量價一體應用平臺

解決工程造價難題

廈門新機場作為大型交通綜合體,功能復雜,空間多樣,系統繁多,其工程量計算復雜度高,在工程具體實施過程中存在諸多難點:一是項目總體規模大,廈門新機場航站區工程總用地面積約200萬㎡,總建筑面積近100萬㎡,在全過程造價咨詢過程中,存在階段造價成果關聯性強、造價精度要求高、工程專業復雜、與各方主體協調工作量大、成本與質量進度之間的協同性要求高、管理難度大等難點;二是缺乏行業標準及類似經驗,現行BIM標準規范中,缺少項目能落地的BIM造價管理方面相關的標準,服務于工程造價各階段的工具軟件存在著功能單一、信息傳遞丟失、信息前后不對稱、量價信息不易集成等問題,對于施工過程的進度成本管理,難以做到可視化、精細化;三是鋼筋信息維護難度大,工程造價中鋼筋總價比量大,現有BIM平臺需進行實體鋼筋建模方能出具工程量,僅適用于體量中等及偏小的項目,運用于大型項目將導致模型文件的體積急劇增大,影響平臺的操作及使用,難以滿足本項目鋼筋工程量的計算要求;四是計算規則不一致,傳統二維圖紙表達信息有限,工程出量過程中可能出現參建各方對圖紙理解不一致的情況,導致不同參建方套用的計算規則不一致,算量結果差異較大。

廈門新機場展示館

結合民用航空機場建設特點和難點,圍繞全過程造價管控目標,廈門新機場建設方制定可用于提量的BIM各專業模型創建統一標準,開發內置國標2013清單和福建2017預算定額標準數據的BIM算量計價軟件,使設計圖紙、BIM模型、計價軟件三者通過統一的規則規范產生有機聯動,推進多專業、全過程的計量、計價以及投資管控一體化,提高工程量統計及核對效率,形成適用于民用航空機場BIM算量計價應用的整體解決方案及應用經驗,提升項目造價管理水平與成本控制能力,打造國內獨具特色“智慧機場”BIM技術量價應用品牌形象,形成機場建設成本管控的標桿。在落實中國民航局關于建立平安機場、綠色機場、智慧機場、人文機場標桿體系要求的基礎上,推動BIM在民用運輸機場工程建設中的應用等方面,具有重要促進作用。

廈門新機場 BIM 量價一體化應用框架

BIM電子報建,助力CIM平臺建設

廈門市檔案館及城建檔案館技術業務用房項目以節約用地、資源共享的理念打造規模全省第一、全國前茅的城市級國家檔案館建筑。建成后將能滿足廈門市檔案館和廈門市城建檔案館未來近40年檔案的保存需求,是廈門市加強檔案管理、優化檔案保存和利用條件的重要措施,建成后將很好解決廈門市國家綜合檔案館檔案庫房、對外服務用房、業務技術用房不足的問題,為妥善保護和有效開發利用檔案資源提供必要場所。

檔案館 BIM 全過程運用示意圖

檔案館項目作為廈門市運用BIM系統進行工程建設項目報建并與“多規合一”管理平臺銜接的試點項目,積極響應《廈門市工程建設項目啟用BIM成果報建實施方案(試行)》的要求,通過BIM成果進行工程建設項目電子化報建,將BIM技術應用于項目的規劃、設計、施工直至工程竣工,涵蓋項目建設全過程,為BIM技術后期運維的應用創造基礎條件。項目在土建、機電、幕墻、精裝及景觀等專業工程中全面應用BIM技術,發揮各職能崗位人員的能動性,充分發掘BIM的應用場景。同時,項目注重建筑科技創新及創新實踐人才培養,總結項目BIM試點示范成果及經驗,為在其他項目大力推廣BIM技術提供良好借鑒,助力實現工程建設項目的BIM報建審批和CIM平臺建設,為實現審批改革智能化及智慧城市建設盡一份力量。

以上信息由CCRRN文徑網絡建筑設計咨詢整理

原文標題:智能建造 ▎廈門:政府投資項目先行先試,推動智能建造技術應用

來源作者:建筑雜志社

特別提示:本信息來自網絡,如有著作版權及知識產權問題請聯系刪除。

聯系我們...

聯系我們...  圓弧車道施工時標高控制的等分直...

圓弧車道施工時標高控制的等分直...  新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...  高校基礎設施建設BOT項目研究...

高校基礎設施建設BOT項目研究...  漢長安城遺址保護區安置及開發住...

漢長安城遺址保護區安置及開發住...  陜西土木建筑網簡介...

陜西土木建筑網簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區的施...  低碳城市建設在西安的探索與實踐...

低碳城市建設在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發...  漢長安城遺址保護區內安置及開發...

漢長安城遺址保護區內安置及開發...  柴油發電機房的火災危險性類別分...

柴油發電機房的火災危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規劃設計...

陜西重型機械廠改造規劃設計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術區改造設計(一)...

西安紡織城藝術區改造設計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設計...

寶雞市青少年科技活動中心設計...