閱讀 940 次 瀘定地震中典型隔震建筑震害長什么樣?

瀘定地震中典型隔震建筑震害分析

引言

隔震技術的運用在保護建筑結構免受強震作用危害同時,可減小上部結構構件尺寸,增大豎向構件間距,使得高烈度設防地區建筑結構布置較為靈活,建筑功能更加優化;由于能夠有效降低上部建筑地震響應,對于非結構構件和設備也能起到保護作用。但過去的隔震建筑設防標準[1-2]主要以保護強震下主體結構安全為目標,對保持建筑功能正常使用要求并不明確,設計人員未能足夠重視建筑做法、設備管道在強震下的工作可持續性。本文通過瀘定地震兩個隔震建筑的典型震害分析,梳理了目前隔震建筑設計的不足,特別是對照國務院頒布的《建設工程抗震管理條例》對“兩區八類建筑”[3]提出的設防地震下保持正常使用功能的抗震設防標準,提出改進建議。

1、地震概況

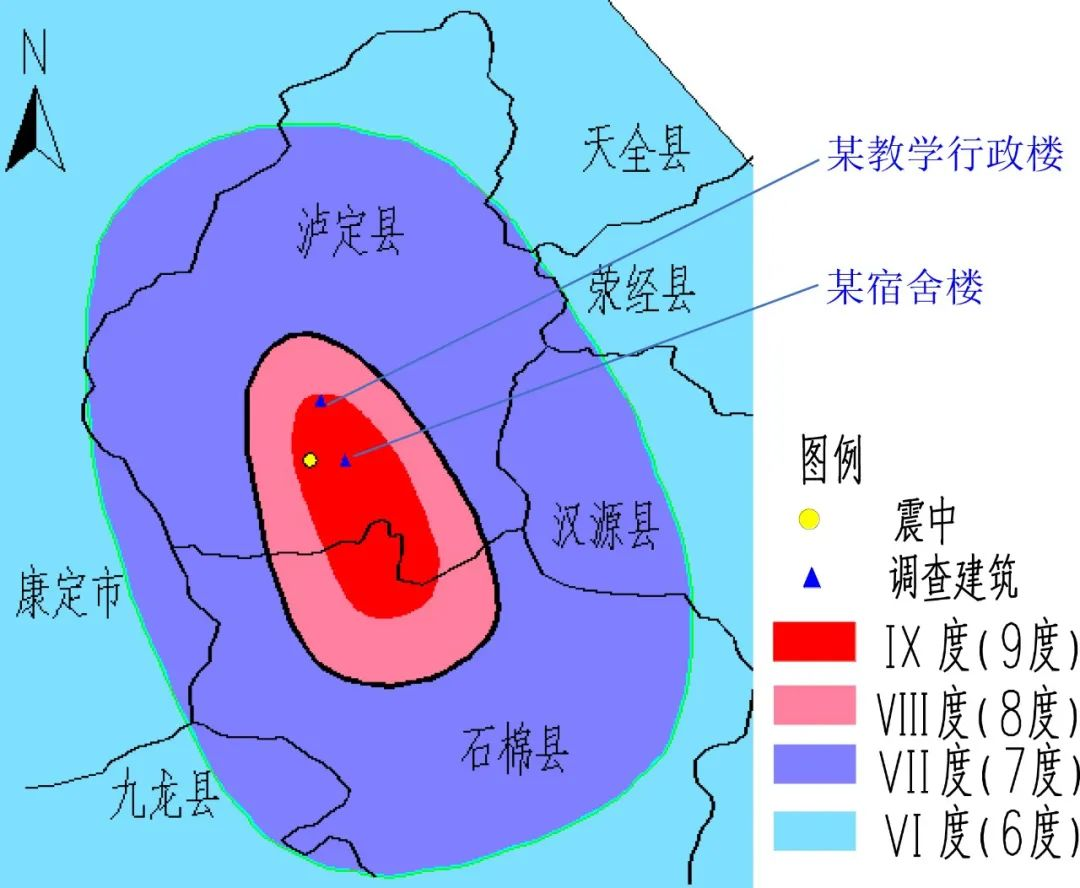

2022年9月5日12時52分,四川省甘孜州瀘定縣發生6.8級地震。震中位于瀘定縣磨西鎮(北緯29.59°,東經102.08°),震源深度16km。根據中國地震局發布的“瀘定6.8級地震烈度圖”[4],瀘定地震波及的遭遇烈度為6度及以上的地區,其設防烈度基本不低于8度。據不完全統計,上述地區分布有約12棟隔震建筑,均為汶川地震后所建。本文所述兩個隔震建筑均位于遭遇烈度9度區域,如圖1所示。其余隔震建筑遭遇烈度為6度或7度。

▲ 圖1 隔震建筑遭遇烈度圖

2、某教學行政樓隔震建筑典型震損

2.1 隔震結構概況

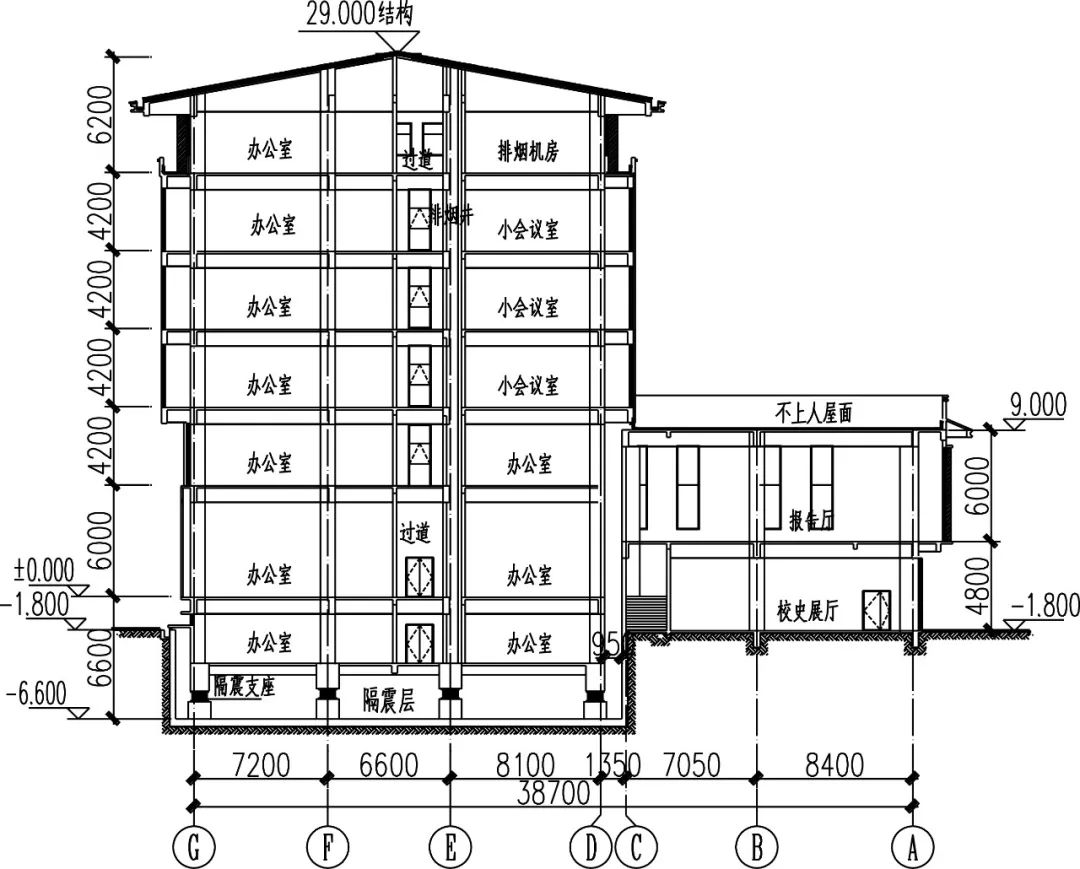

該工程于2021年底建成。其抗震設防烈度為9度(0.40g)[5],第三組,場地類別Ⅱ類,特征周期0.45s。建筑由隔震縫分為五個結構單元,其中主樓采用基礎隔震,底部設有地下隔震層,上部結構為框架-剪力墻結構,平面為“一”字形,中間為6層,兩側為2層裙房;正前方左右各有2層副樓,采用框架抗震結構;正前和后方中間為單層階梯(樓梯)平臺,框架抗震結構。隔震縫寬度700mm以上,沿主樓四周設置;隔震層采用組合減隔震方式,共設置54個直徑為1100mm的隔震支座,其中LNB1100共8個,LRB1100共46個;橫向和縱向各布置6組VFD700mm×600mm桿式液壓黏滯阻尼器,作為減小隔震層水平位移的措施。隔震層平面布置見圖2,建筑鳥瞰圖見圖3,主樓與副樓剖面圖見圖4。

▲ 圖2 隔震層平面布置圖

▲ 圖3 建筑鳥瞰圖

▲ 圖4 剖面圖

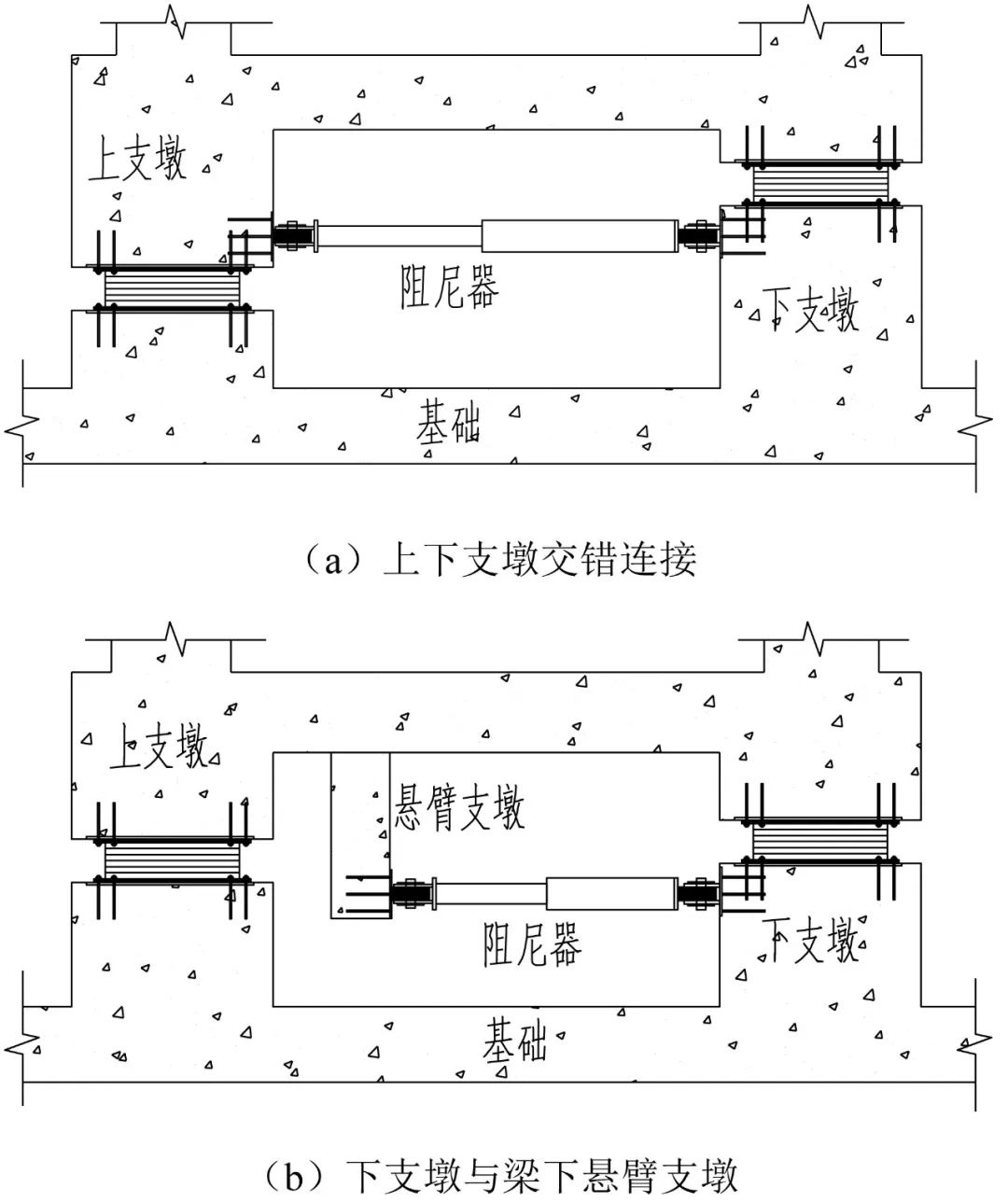

隔震層黏滯阻尼器兩端在Y向與上下支墩連接,在X向由于柱距較大,阻尼器長度不夠,在隔震上層框架梁下設置懸臂式上支墩進行連接。阻尼器連接方式如圖5所示。

▲ 圖5 阻尼器連接示意圖

2.2 隔震層震損分析

隔震支座整體表現較好,沒有明顯震害特征,除個別支座外基本復位,如圖6所示。但設置的12根黏滯阻尼器部件均出現震害,包括阻尼器破壞、其連接錨件破壞及支墩破壞。

▲ 圖6 隔震支座震后情況較好

2.2.1 黏滯阻尼器破壞

黏滯阻尼器破壞主要表現為端部及中部出現彎折變形,如圖7所示。而中部彎折變形主要由于缸筒與副筒連接松動及脫落引起,如圖8所示。現場調查發現部分阻尼器活塞桿未出現運動,對比其參數設置與實際遭受地震的情況,原因可能是遭受的地震速度超過阻尼器設計速度,導致活塞桿鎖死,力完全傳至缸筒與副筒,使得兩者的絲口連接被拉壞松動,甚至脫開,活塞桿受壓屈曲而導致阻尼器變形。

▲ 圖7 黏滯阻尼器端部及中部彎折變形

▲ 圖8 阻尼器典型破壞形態

2.2.2 連接埋件破壞

與鋼筋混凝土支墩的連接埋件破壞有三種情況:

(1)錨筋(Φ20)與錨板(20mm厚)的T形焊接失效,錨筋脫落,如圖9所示。埋件的錨筋與錨板的T形連接采用壓力埋弧焊時,在地震動力反復作用下的可靠性存在問題,因此有必要采用融透性更好、更為可靠的穿孔塞焊,建議相關規范應予以明確。

▲ 圖9 錨筋與鋼板T形焊接失效

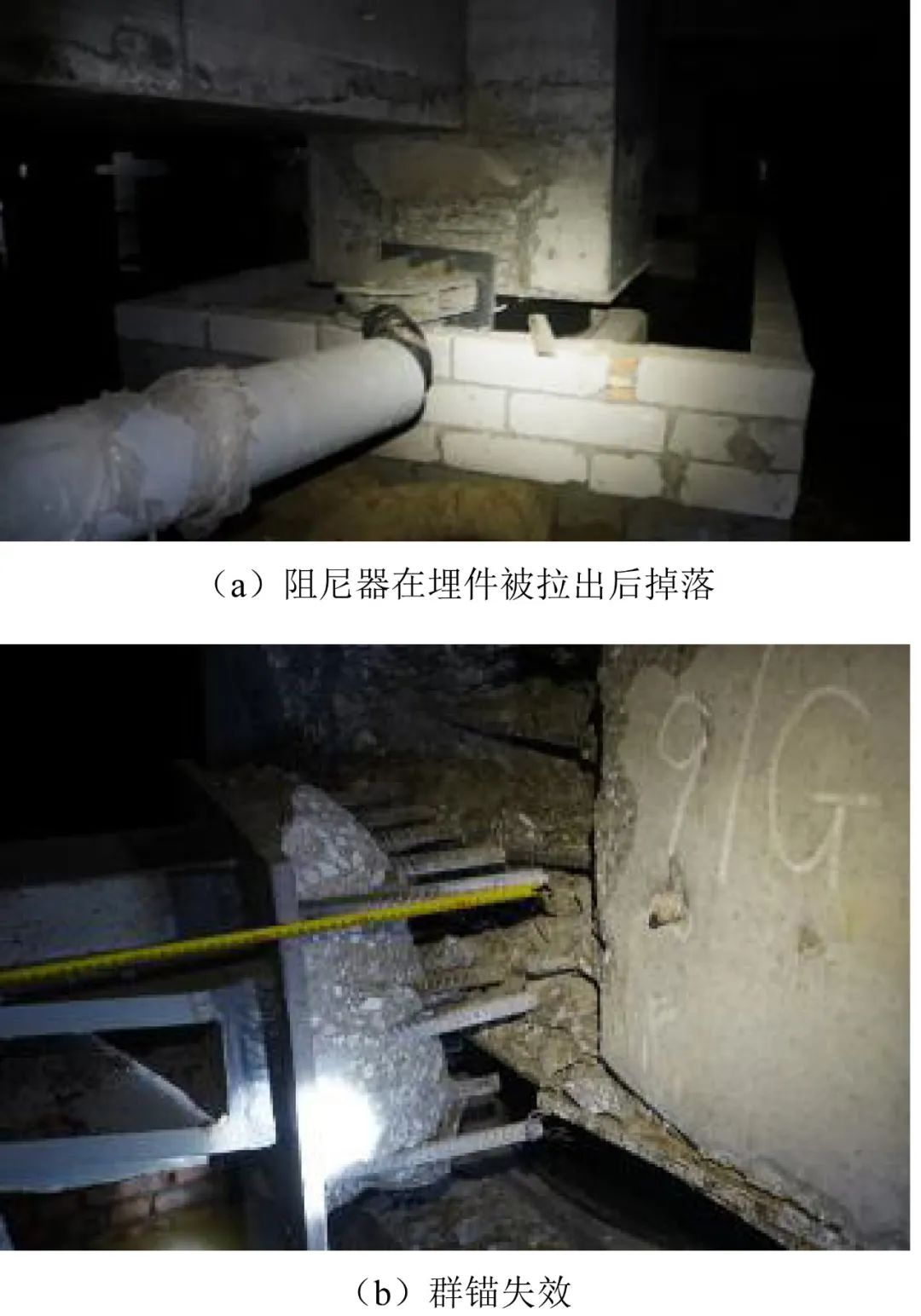

(2)埋件連同混凝土錨固體一起被拉出,發生錨固破壞,如圖10所示。現場量出錨筋錨固長度約255mm,不到15d(d為錨筋直徑),錨筋錨固長度明顯不夠,導致發生群錨失效的情況。

▲ 圖10 錨筋短而導致群錨失效

(3)錨筋拉斷或拉出,如圖11所示。說明預埋件受到的實際拉力超過預期的設計值,錨筋的數量及承載力不足,導致破壞。

▲ 圖11 錨筋量少導致拉斷或拉出

2.2.3 支墩破壞

鋼筋混凝土支墩的破壞有兩種情況:

(1)懸臂式上支墩局部斜拉破壞,裂縫寬度集中于個別斜裂縫,如圖12所示。主要原因為阻尼器連接靠近支墩下端邊緣,拉力擴散范圍有限。因此,支墩設計應注意傳力的有效性,阻尼器與鋼筋混凝土支墩的連接位置應與支墩端部保持一定距離,并在支墩中設置局部抗剪鋼筋如彎起鋼筋等。

▲ 圖12 懸臂式上支墩破壞形態

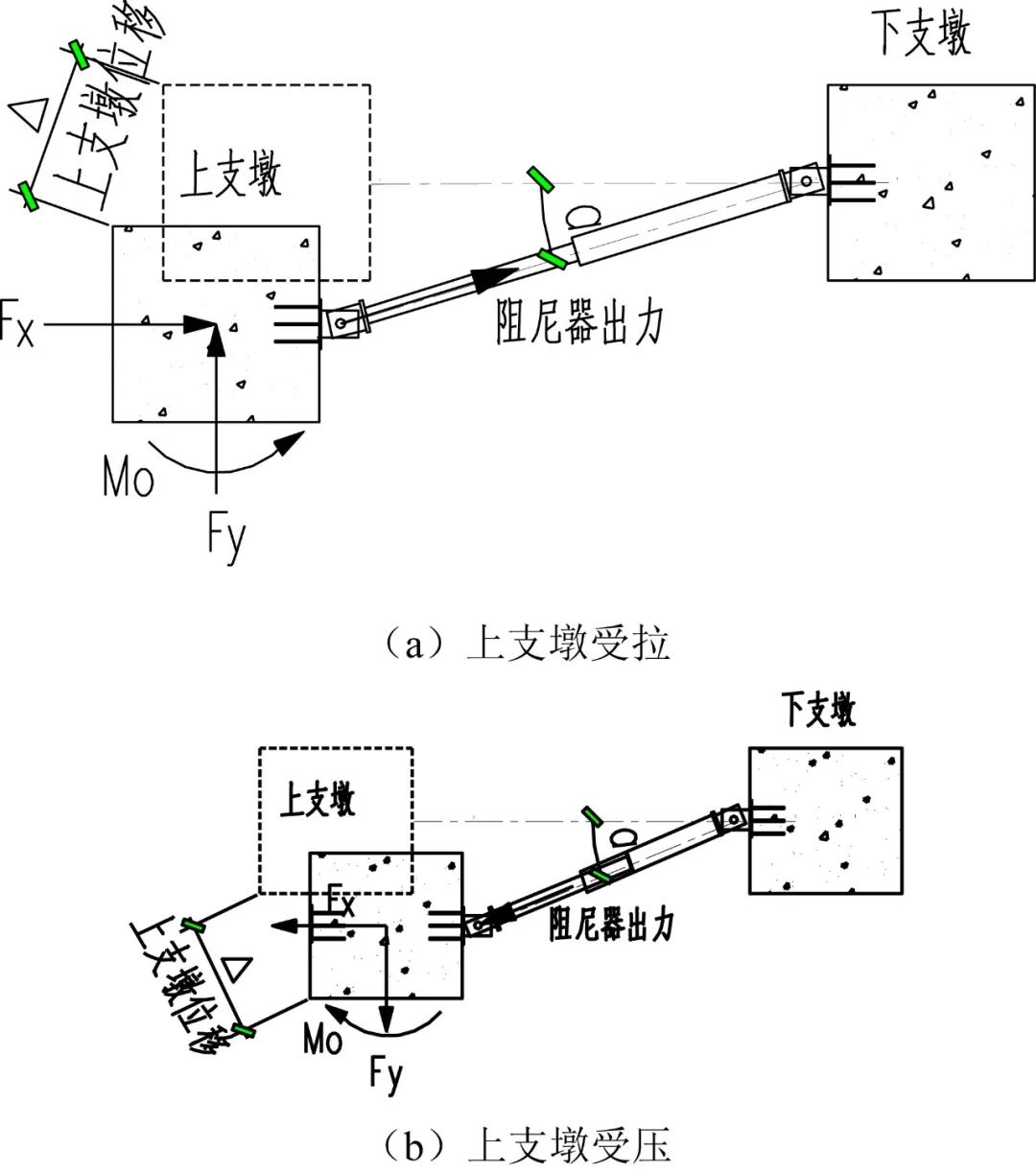

(2)采用上下支墩交錯連接方式的上支墩受剪扭破壞,產生從支墩底部向上延伸至角部上方的斜裂縫,如圖13所示。主要原因為上支墩隨隔震上層發生位移后,與固定不動的下支墩發生錯位,之間的阻尼器對支墩截面偏心,產生扭轉力偶,導致支墩發生剪扭破壞,如圖14所示。因此,支墩設計時應進行罕震地震作用下的隔震層大變形位移狀態時的剪扭驗算。

▲ 圖13上支墩受剪扭破壞

▲ 圖14 支墩在隔震層大變形狀態受剪扭作用示意圖

2.3 隔離縫震損

豎向隔離縫的處理為隔震建筑設計的老大難問題。過去的隔震建筑設計以犧牲小我(建筑做法),實現大我(結構安全),創造價值(經濟性好)的思路進行隔震縫的處理。例如2013年蘆山地震時,采用隔震技術的蘆山縣人民醫院門診樓,地震后整體表現良好,但存在隔離縫震損問題[6]。涉及豎向隔離縫的處理包括:隔震層與室外地坪、出入口地面;懸掛式電梯井道與地下室樓層;隔離縫兩側建筑間通道、屋面系統連接等。隔離縫構造處理不好,阻礙隔震上部結構在地震下的運動,易發生碰撞造成結構和非結構構件的震損,影響隔震建筑的正常使用,增加震后建筑功能恢復的難度。國務院744號令《建設工程抗震管理條例》的實施,要求設防地震下“兩區八類建筑”保持正常使用功能[3],對抗震設防標準提出更高要求,在此背景下,過去以確保結構安全為主,對震后建筑正常使用未有嚴格要求的隔震設計思路需要進行調整,并采取系統性的改進措施來滿足新要求。

2.3.1 主出入口處的豎向隔離縫震損

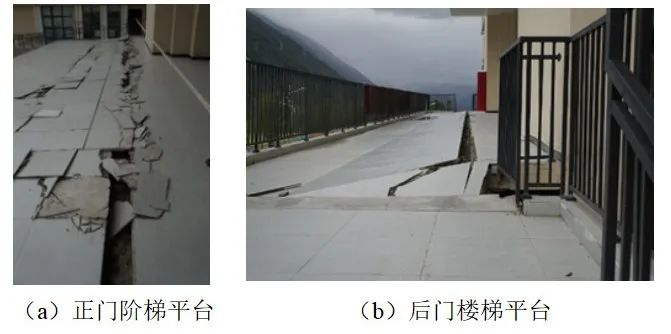

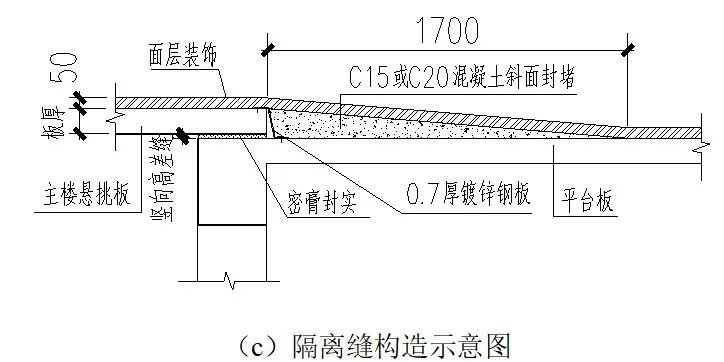

前后門階梯或樓梯平臺的建筑做法(C15或C20細石混凝土斜坡,長度1.7m)妨礙隔震主樓位移,并受到推擠和來回碰撞,如圖15所示。

▲ 圖15 主出入口處的隔離縫震損及構造

細石混凝土斜坡直接鋪設在平臺結構樓板上,其間未設可滑移的隔離層,由于面積大且自身具有相當的強度,導致隔震主樓與平臺斜坡發生推擠,其中后門樓梯平臺發生約5度向外傾斜,框架梁柱端部出鉸受損,如圖16所示。

▲ 圖16 后門樓梯平臺受隔震主樓推擠受損

2.3.2 相鄰建筑的隔離縫震損

建筑立面凸出部位被忽視,造成隔離縫寬度不夠,產生碰撞,如圖17所示。

▲ 圖17 建筑立面凸出造成碰撞

副樓屋面與隔震主樓的建筑做法(外保溫及裝飾)未進行隔斷劃分,藕斷絲連造成建筑面層破壞。與縫垂直方向的副樓女兒墻無避讓間距,造成與隔震主樓碰撞,如圖18所示。

▲ 圖18 主樓與副樓相連建筑作法損壞

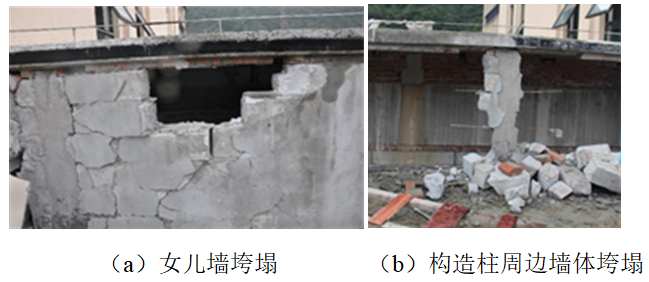

非隔震副樓砌體女兒墻構造柱與隔震主樓裙房屋面的豎向隔離縫蓋板連接,地震時帶動副樓砌體女兒墻垮塌,如圖19所示。

▲ 圖19 副樓女兒墻由于構造柱與主樓相連導致垮塌

隔震與非隔震建筑通道處隔離縫蓋板簡陋,支承長度不能滿足隔震位移大小、多向位移需求,地震時掉落,給人員疏散造成困難,見圖20。

▲ 圖20 相鄰建筑通道處隔震縫蓋板掉落

2.3.3 室外地坪處的隔離縫震損

多處室外地坪處的隔離縫蓋板未注意地震位移的多方向性,僅僅在一個方向處理成無障礙,其他方向未能避開相鄰非隔震建筑,導致地震時發生未避讓方向的碰撞,如圖21所示。

▲ 圖21 隔離縫蓋板另一方向被阻導致碰撞

水平隔離縫設置成斜坡形式,限制了順坡方向的隔震建筑自由移動,如圖22所示。

▲ 圖22 斜坡隔離縫縫高不夠,產生碰撞

2.4 設備管道震損

穿越隔震層的管道不設柔性連接或柔性連接預留的可變形長度不夠,導致管道拉脫,如圖23所示。

▲ 圖23 設備管道震損

2.5 隔震主樓震損

隔震主樓結構構件基本完好,填充墻大部分完好,少量出現裂縫,如圖24所示。而相鄰的非隔震副樓(2層框架結構),填充墻開裂較多且較嚴重,如圖25所示。

▲ 圖24 隔震主樓震損

▲ 圖25 非隔震副樓震損

從“保持正常使用”的角度看,隔震主樓出現箱柜、物品傾倒、掉落,玻璃隔斷碎裂,吊頂脫落等,反映出隔震建筑因建筑構造作法等未處理得當而發生碰撞,導致隔震效果較理想隔震相去甚遠,見圖26。

▲ 圖26 非結構構件及物品震損

3、某宿舍樓隔震建筑典型震損

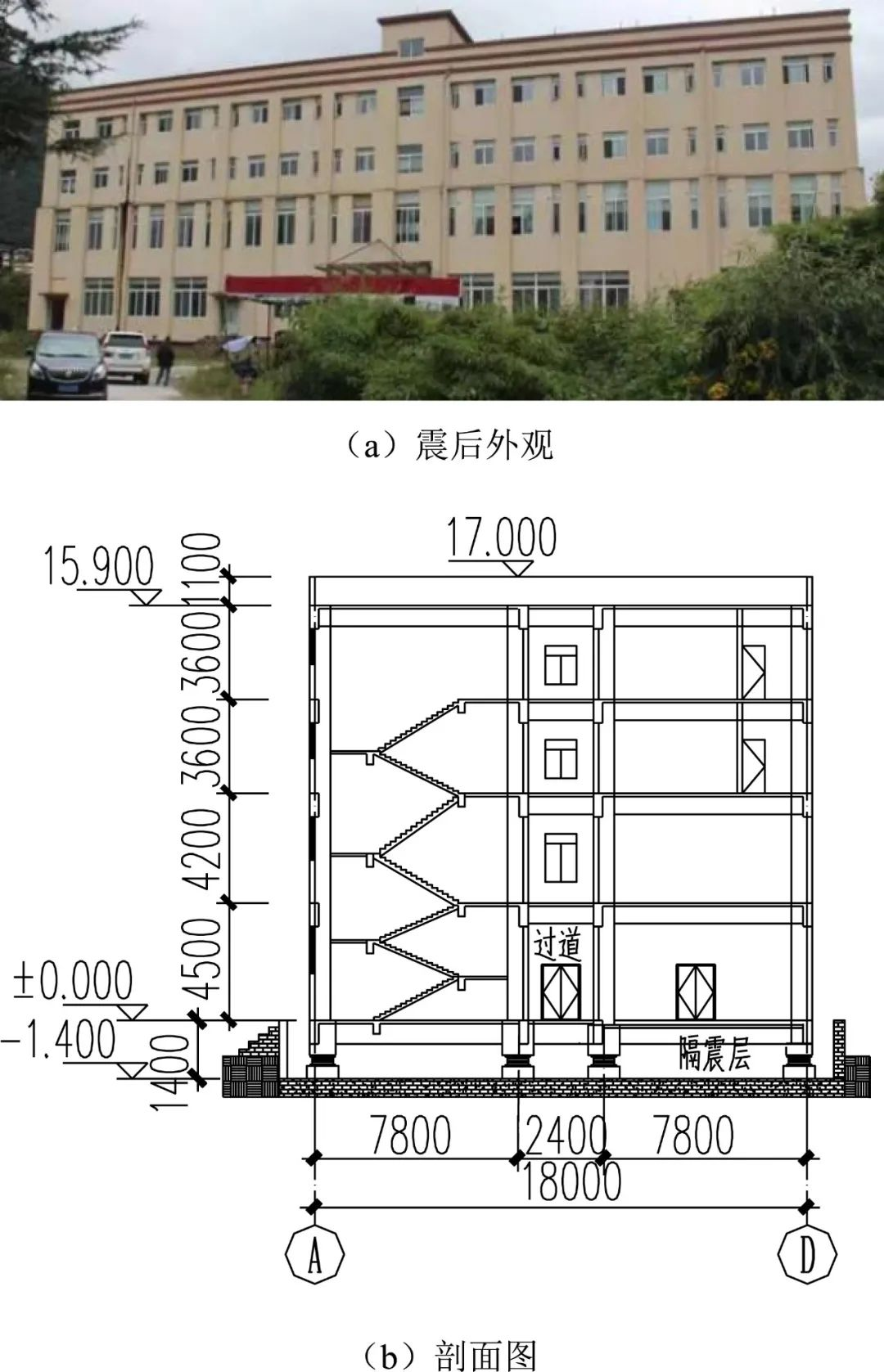

3.1隔震結構概況

該宿舍樓項目位于磨西鎮,2016年建成。建筑設防類別為丙類。建筑面積約0.49萬m2,無地下室,地上4層,房屋高度16.5m,如圖27所示。采用框架結構,基礎隔震。設防烈度9度(0.4g),地震分組三組,場地類別II類。隔震后上部結構按8度(0.2g)地震輸入進行設計(水平減震系數β=0.283)。該建筑在瀘定地震中的遭遇烈度為9度。

▲ 圖27 某宿舍樓概況

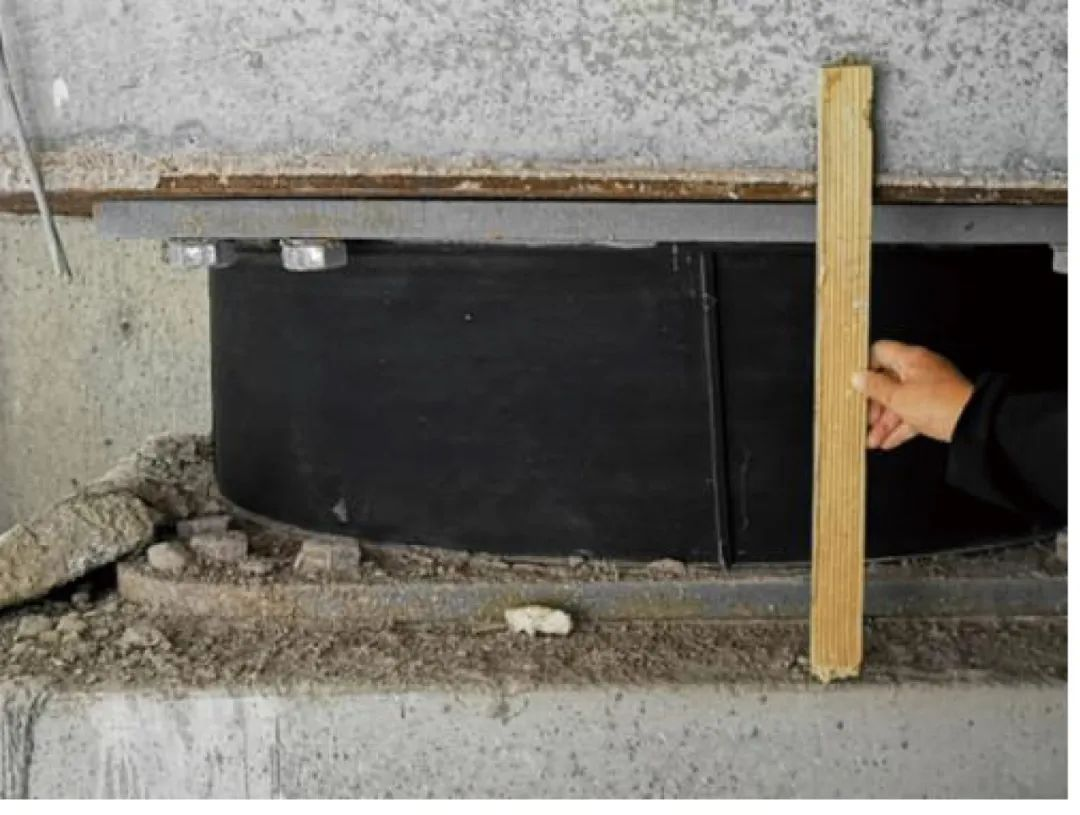

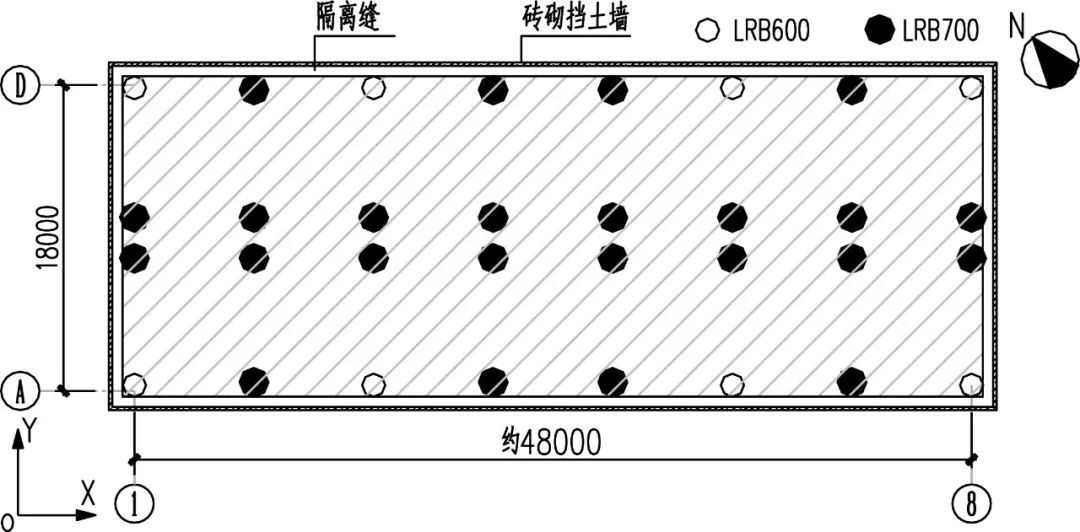

隔震層布置如圖28所示。共布置32個隔震支座,其中8個LRB600、24個LRB700。隔震溝寬度240mm,地震時隔震層實際移動約240mm。

圖28 隔震層布置示意圖

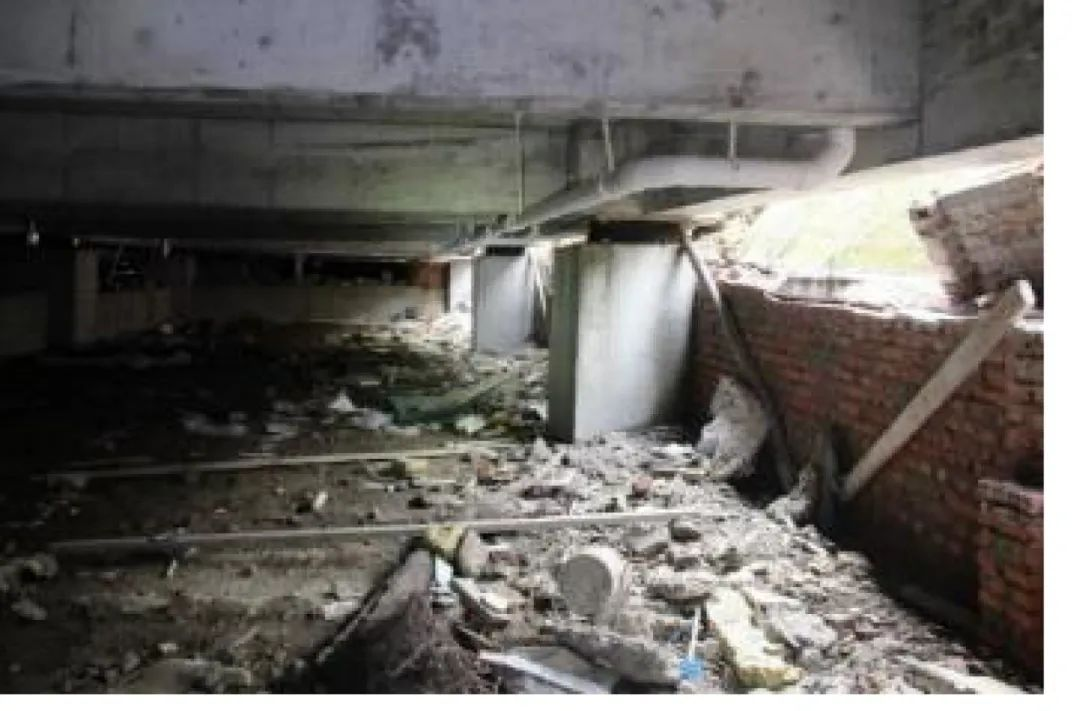

3.2 隔震層震損

隔震層震后現場雜亂,見圖29。隔震層未完全復位,主要震害包括:大量隔震支座損壞、未復位;緊貼隔震層邊梁的磚砌體墻及其支承的豎向隔離縫蓋板垮塌;緊貼隔震層邊梁的磚砌體墻及其支承的隔震溝蓋板垮塌;水管拉脫、斷裂;避雷連接鐵條斷裂。

▲ 圖29 隔震層震后整體狀態

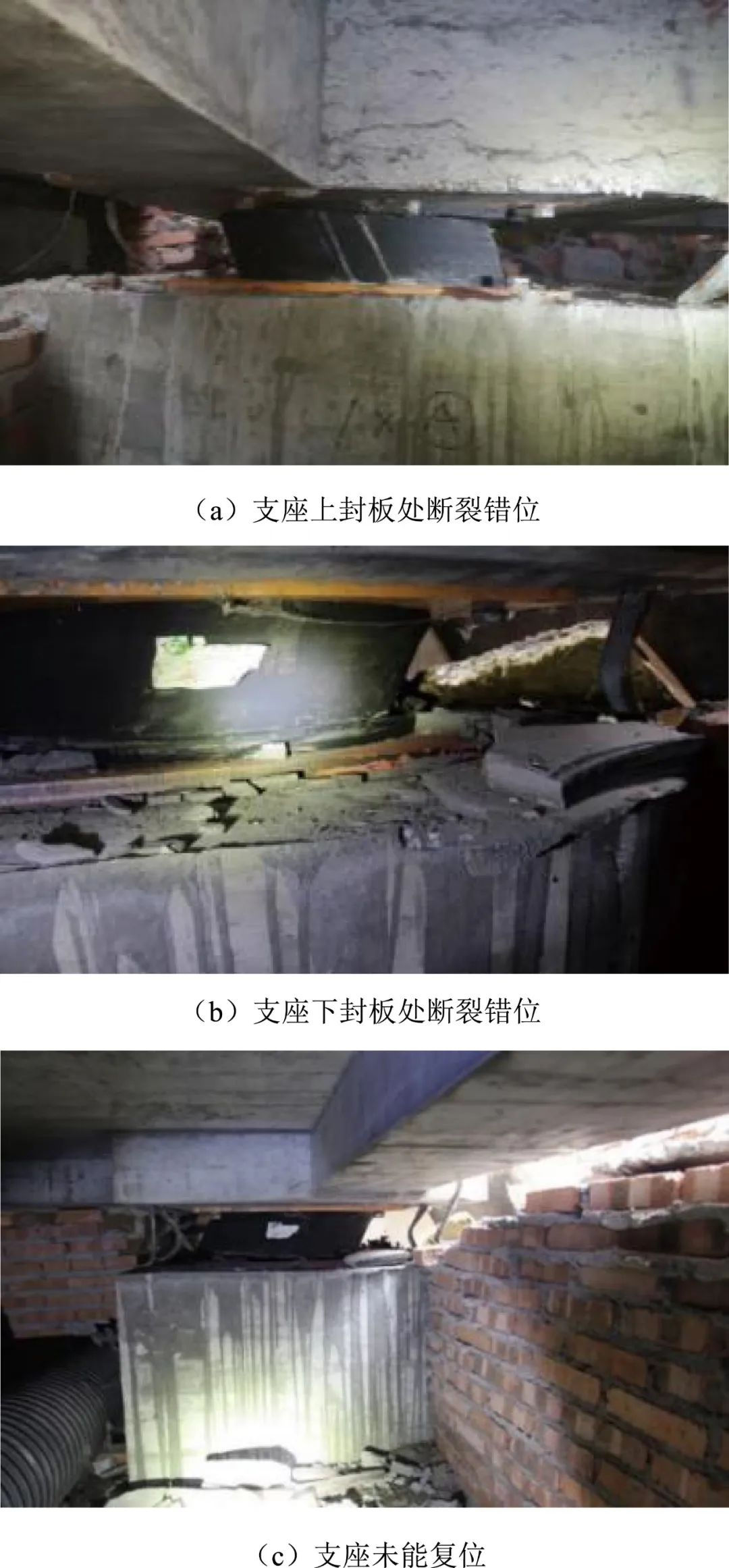

3.2.1 隔震支座震損

位于建筑四角的LRB600隔震支座未復位,且在上封板或下封板處橡膠層斷裂、錯位,如圖30所示。邊、中間支座均有殘余變形,其中中間支座殘余變形相對較小,如圖31所示。地震下,觀測隔震層位移約240mm,小于0.55d(支座最小直徑為600mm)的值,說明隔震支座變形在相關標準要求[8]之內,但復位能力未達要求。

▲ 圖30 建筑四角隔震支座震損

▲ 圖31 邊支座和中間支座未復位

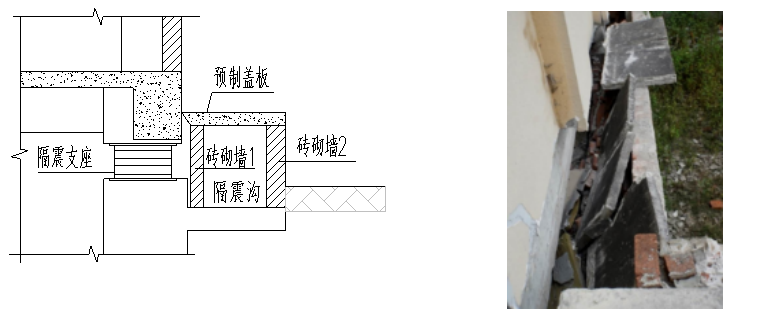

3.2.2 隔離縫震損

豎向隔離縫處理簡陋,是典型傳統隔震建筑設計犧牲小我(建筑做法),實現大我(結構安全),創造價值(節省造價)的思路,構造大樣如圖32所示。由于內支承砌體墻緊靠隔震層邊梁,地震時被推倒,隔離縫蓋板掉落,如圖33所示。

▲ 圖32 隔震縫構造大樣 ▲ 圖33 隔震縫震損

3.2.3 設備管道震損

設備管道穿越隔震層的做法思路與隔離縫處理如同一撤,以簡陋方式處理的結果必然是地震時破壞,如圖34所示。

▲ 圖34 穿越隔震層管道破壞

避雷連接件沒有設置U形連接,預留可變形長度不夠,被拉脫,如圖35所示。

▲ 圖35 避雷連接件拉斷

3.3 上部建筑震損

隔震層耗散了大部分地震能量,保護了上部結構,上部建筑結構震后基本完好,如圖36所示。局部位置有墻皮、踢腳、物品掉落,如圖37所示,說明上部結構移動時同周邊有一定接觸或碰撞,但力度不大。

▲ 圖36 上部結構基本完好

▲ 圖37 建筑飾面震損

4、總結與建議

瀘定地震中兩個隔震建筑是我國為數不多的設防烈度9度,遭遇烈度也達到9度的典型隔震建筑,分析其震害原因并加以總結,對于改進、完善隔震技術在推廣應用過程中出現的問題和不足,特別是滿足國務院744號令《建設工程抗震管理條例》所提出的“兩區八類建筑”在設防地震下保持正常使用功能的要求,具有重要意義。

4.1 隔震設計需要全專業重視

(1) 隔震建筑設計需要全專業協調配合,從方案到施工圖應全階段貫穿始終。方案階段要解決好隔震層位置、隔離縫布置等關鍵問題,施工圖階段要解決好隔離縫構造、設備管道穿越等問題。應特別注意保證隔離縫同時滿足各向位移需求。

(2) 重視隔震方案的合理性[9],避免結構專業對其他專業的影響過大。特別是避免設縫過多,將建筑平面分隔過于零碎,造成建筑構造處理困難,導致碰撞可能性增加。

4.2 結構隔震設計

(1) 注意隔震建筑地震位移的多向性,各方向都應同時預留足夠變形空間。

(2) 阻尼器預埋件的錨筋應嚴格按抗震要求進行錨固,錨筋與鋼板的T形焊接應采用穿孔塞焊以提高焊接可靠性和抗地震動力反復作用能力。

(3) 地震下,隔震層上下支墩發生雙向位移,支承于上下支墩的消能器在大變形下所作用的阻尼力將偏離支墩重心,支墩設計應復核在偏心力作用下的剪扭承載力。

(4) 寬度較大的隔離縫應注意防掉落及通行需求的設計及構造。

(5) 隔震層應預留檢修口,隔震層凈高不易過小,并預留更換支座的操作條件。

4.3 建筑與設備的隔震設計

(1) 建筑構造宜避免“藕斷絲連”,即結構分離而建筑作法未能分隔。豎向隔離縫處宜設置易推離、防掉落、甚至可復位蓋板,在蓋板上覆蓋樓地面建筑面層。

(2) 隔震層應采取措施防止積水。

(3) 穿越隔離縫的各類水管、通風管、天然氣管應采用設置U形變形段的軟連接[10],預留長度應足夠。豎向管道不應占用豎向隔震縫空間。豎向管道井應按隔離縫要求進行設置。

4.4 施工、檢驗與驗收

(1) 強化主體設計院對隔震減震產品、埋件、連接件設計的監督責任。

(2) 確保隔震減震產品進場見證檢驗的抽樣隨機性。

(3) 建立隔震減震器件的產品身份信息和可追溯性的平臺或系統。

4.5 建設單位責任

(1) 對隔震技術應有全面了解。在分包有關建設項目如景觀園林、天然氣等應告知隔震要求并進行隔震設計。

(2) 隔震層應保持干凈清潔,無建筑功能的隔震層不得用于其他用處如儲物等。

(3) 不應自行隨意加建改造。

(4) 發生地震及火災后,對隔震產品進行外觀初步檢查,發現問題應通知設計施工等相關單位協商處理。

原文標題:建筑結構丨瀘定紀實:典型隔震建筑震害長什么樣?

來源作者:建筑結構 吳小賓、彭志楨、周定松

特別提示:本信息來自網絡,如有著作版權及知識產權問題請聯系刪除。

聯系我們...

聯系我們...  圓弧車道施工時標高控制的等分直...

圓弧車道施工時標高控制的等分直...  新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...  高校基礎設施建設BOT項目研究...

高校基礎設施建設BOT項目研究...  漢長安城遺址保護區安置及開發住...

漢長安城遺址保護區安置及開發住...  陜西土木建筑網簡介...

陜西土木建筑網簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區的施...  低碳城市建設在西安的探索與實踐...

低碳城市建設在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發...  漢長安城遺址保護區內安置及開發...

漢長安城遺址保護區內安置及開發...  柴油發電機房的火災危險性類別分...

柴油發電機房的火災危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規劃設計...

陜西重型機械廠改造規劃設計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術區改造設計(一)...

西安紡織城藝術區改造設計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設計...

寶雞市青少年科技活動中心設計...