閱讀 1121 次 淺談一個既有建筑抗震鑒定與改造加固

我們在對一個既有建筑進行抗震鑒定和加固的時候,不得不考慮其建成年代,這個建筑用了多長時間了,當時的抗震設計什么水平,執行的什么規范,今后計劃還工作年限多長等。綜合考慮這些因素(包括業主的意見)將既有建筑鑒定和加固分成A、B、C三類。要想正確的劃分和有針對性的采取鑒定和加固措施,必須了解建筑的歷史和我國抗震設計規范、抗震鑒定和加固規范的歷史沿革和主要內容以及之間的差別。

一:抗規歷史發展之《78規范》

新中國成立之初,百廢待興,工程師對地震災害還缺乏感性認識,實話說也顧不上,主要是參考前蘇聯規范。曾經在1959、1964年編寫過《地震區建筑抗震設計草案》,但未正式頒布,但對當時的建筑抗震起了不少作用。該草案地震力按彈性基底剪力法,考慮了實際建筑彈塑性階段地震力的減少引入了折減系數C。那時還根本談不上抗震概念、措施和構造等。

1966年邢臺等地震對我國經濟發展和人民群眾生命財產造成重創,此后建筑抗震逐漸被重視。1974年《工業與民用建筑抗震設計規范(試行)》TJ11-74正式頒布實施。

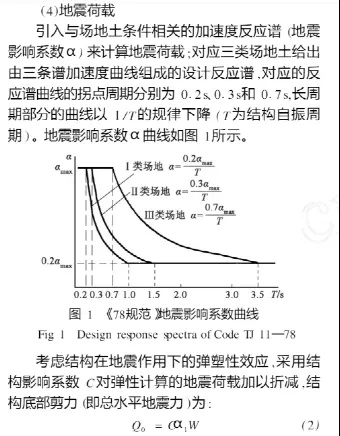

1976年唐山地震造成了世界近代地震史上少有的災難,也全面推動了防震防災技術的發展,隨著人們對地震災害不斷的經驗積累和對地震作用機理的不斷研究深入,1978年國家基本建設委員會發布《工業與民用建筑抗震設計規范》TJ11-78(簡稱78規范)。現在學術界一般把我國規范發展劃分為四個大的階段,第一階段就是《78規范》。《78規范》理論方法基本與《74規范》相同,明確了中震為基本烈度(按中震計算彈性地震并用系數C進行折減),將《74》規范的振型分解法移到了正文(但因當時計算機水平,振型分解法幾乎只是理論,實際工程主要還是基底剪力法),考慮彈塑性影響折減系數C劃分的更詳細了,還有增加一個重要的內容,就是磚混結構的圈梁、構造柱等構造措施。

主要內容如下:

(1)設防烈度未7~9度地區,無6度區。

(2)以基本烈度(中震)作為單一水準的抗震設防。

(3)場地劃分類別為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類,給出了液化土的判定方法。

(4)用地震反應譜確定不同場地的地震荷載(當時叫地震荷載,不是地震作用):

(5)地震下構件強度驗算都是按單一的安全系數(或容許應力法)計算,還沒有現在的基于概率理論的極限狀態的分項系數法及考慮不同構件的地震效應系數的。

(6)對磚混結構給出了詳盡的構造措施。是結合中國國情的經濟合理有效的方法。讀者可以對比現在規范不同結構形式的抗震概念規定、抗震措施、強柱弱梁等調整系數、構造做法,差距就可以看出來了,也可以了解當時設計的建筑的抗震情況。

二:抗規歷史發展之《89規范》

《89規范》是我國抗震規范發展的第二個階段,1990年實施,與《78》規范并行三年,過渡期結束,1993年又進行了局部修訂。

76年唐山地震后,后又相繼發生了很多次包括6級及以上的地震,提供了很多地震經驗,也是對《78》規范的一個檢驗。改革開放后我國科研院所等吸收了很多國外先進的抗震設計理念,比如基于概率的極限狀態設計、三水準抗震設計等。經過11年的研究發展,最終頒布了《建筑抗震設計規范GB11-89》(簡稱《89抗規》),主要內容如下(大家可對比下與《78規范》和現行《2010抗規》的區別):

(1)將地震區擴大到6度區。

(2)由單水準設防過渡到三水準設防,小(中震設防烈度-1.55度)、中、大震(中震+1度)對應著50年、475年、約2000年的地震重現期,標志著我國的抗震技術和國際接近同一水平了。

(3)場地劃分為四類更詳細了,對液化土的判定分初步和詳細判定。

(4)不再叫地震荷載而是地震作用,更科學。反應譜進行了較大幅度的修改,自震周期最長3S,大于3S要專門研究。

(5)按“兩階段設計”,第一按考慮小震作用組合的極限狀態設計法,代替地震影響系數C,并引入抗震承載力調整系數。《89規范》在小震計算上和《78規范》的地震作用相當。所以《89》規范即采用的新的設計理念又延續了《78規范》。

(6)《89規范》規范增加了小震下結構水平位移的控制。

(7)增加了第二階段的“大震不到”的設計,要求對甲類建筑和帶薄弱層的高層進行彈塑性階段的驗算,是對《78》規范的一個重大改進。

(8)對復雜結構增加了結構時程分析和輸入多條地震加速度時程的內容。

(9)提出了宏觀的抗震概念設計,比如選址、結構體型、結構形式、非結構構件材料施工等具體規定。

(10)特別重要的是,《89抗規》根據不同的結構,分別規定了抗震措施、抗震等級、計算要點(如內力修正等)和抗震構造要求等。

從上述這些內容看,除現在先進的性能化設計和減隔震外未包含外,《89抗規》的抗震設計理念基本形成了現行抗規的框架,后來的抗規主要是深化完善和提高。

三:抗規歷史發展之《2001抗規》

《89規范》實施十余年來,吸取國內外大量震害的經驗和抗震技術研究更新,新《2001抗規》進行修訂并于2001頒布實施,與幾乎同時頒布的《中國地震動參數區劃圖》配套,進入了我國抗規發展的第三階段。除延續《89抗規》的基本理念外,有以下不同之處:

(1)改進了場地分類和液化土的判別方法。

(2)不再使用地震烈度,而是采用設防烈度的更科學的名稱,配合小、中、大的設防目標。

(3)將場地的近、中、遠震更科學的劃分成三個地震分組。

(4)地震反應譜延長的6S,并引入了阻尼比的影響,以及速度控制段和位移控制端采用不同的地震影響系數計算公式。

(5)增加了最小地震剪力系數。

(6)完善修改了彈性時程和彈塑性時程分析法,引入靜力PUSH OVER分析。

(7)非常重要的是,針對不同的建筑重新劃分了抗震等級、抗震概念設計更加細化、便于實際操作,抗震措施、內力調整有較大的提高和調整、更加明確細化提高了抗震構造要求。

(8)增加了多層和高層鋼結構房屋的抗震設計內容。

(9)增加了隔震、減震的設計內容。

2007年國家著手對《2001抗規》進行修訂,但突然遇到2008年的汶川地震,修訂暫停。2008年吸取汶川地震的經驗頒布了《2001抗規2008年修訂》,與未修訂版主要不同如下:

(1)修改了西北幾省的設防烈度,增加了山地建筑的專門要求。

(2)提高了中小學校房屋的設防類別。

(3)從概念設計角度,對建筑結構體系抗震要求進行了改進,比如框剪結構的設計方法。

(4)增加了樓梯間的抗震要求。

(5)抗震結構材料和施工要求進行了局部調整。

(6)增加了一些強條要求。

四:抗規歷史發展之《2010抗規》

《2001抗規2008修訂版》是汶川地震后的緊急修訂,2009年正式頒布了《2010抗規》,2016年對這本規范進行了修訂即《2010抗規2016版》,這是我國抗規的第四個階段。因《2010抗規》與《2016修訂版》區別不大,故本文只是介紹《2010抗規》與《2001抗規》的主要區別。

(1)對場地劃分、液化土判別、地震影響系數進行了微調。

(2)增加了以豎向地震力為主的工況組合。

(3)細化和增強了概念設計和各類建筑的抗震措施的內容。

(4)增加了大跨度屋蓋建筑、地下建筑、鋼支撐混凝土框架和鋼框架混凝土筒體結構、鋼筋混凝土框排架結構和多層鋼結構設計的內容。

(5)新增了對有專門要求的建筑進行抗震性能設計的要求,給出了性能化設計的原則規定和參考指標。

五:目前抗規存在的問題及鑒定加固要注意的問題

(1)規范規定的“強柱弱梁”,但實際破壞幾乎都發生在柱端而不是梁端,這是梁與樓板整體澆筑大大增大了梁抗彎能力所致,這個問題在改造加固設計中要注意。

(2)磚混底框結構可能存在的倒塌、轉換層可能存在的倒塌、連續倒塌、防震縫碰撞問題。

(3)很多新的抗震設計方法和理念已經有所發展,抗震加固更需要采用先進的設計方法,比如減震技術等。

六:抗震鑒定和加固規范歷史沿革之《77鑒規及配套圖集》

抗震鑒定規范和加固規范是配套的,其同期的鑒定和加固標準抗震要求是相同的,我們合在一塊說。

抗震鑒定和加固規范的編制總是晚于同期的抗規,針對的是同期抗規頒布以前已經建造的房屋。我國的抗震鑒定與加固標準主要經歷了以下三個階段。

第一階段為試點起步階段(1966一1976年),大致是1966年的河北邢臺地震后至1976年的唐山大地震前。1968年編制了京津地區一般民用建筑、單層工業廠房、舊建筑、農村房屋及煙囪、水塔等的抗震鑒定標準(草案)和抗震措施要點;1975年編制了《京津地區工業與民用建筑抗震鑒定標準》(試行),9月正式實施,該標準主要是適用于北京和天津地區。這個鑒定標準是針對以前未進行抗震設計的房屋的,該階段的主要特點是研究探索抗震鑒定與加固的基本技術與管理方法。

第二階段為1976一1989年,大致是唐山大地震后至抗震設計規范(GBJ 11一89)正式頒布實施之前。在此期間我國開展了大規模的抗震鑒定與加固的研究與工程應用,頒布實施了適用抗震設防烈度7一9度區的《工業與民用建筑抗震鑒定標準》(TJ23一77),及配套的《工業抗震加固參考圖集GC一01》、《民用建筑抗震加固參考圖集J GC一02》(簡稱《77鑒規及配套圖集》)。這個鑒定規范及加固圖集是按照《74抗規》的抗震性能要求編制的。

七:抗震鑒定和加固規范歷史發展之《95鑒加規》

第三階段為綜合發展階段(1989一2009年),大致是《建筑抗震設計規范》(GB J一89)正式頒布實施之后。在此期間我國頒布實施比較科學合理的相關標準,即《建筑抗震鑒定標準GB 50023一95》(簡稱95鑒標);《建筑抗震加固技術規程JGJ 116一98》(簡稱98加標)。這兩本標準是依據《89抗規》的抗震性能要求編制的。

該階段的特點有如下幾項。

(l)考慮到低烈度設防區發生高烈度地震影響的可能性較大,因此將需進行抗震鑒定與加固的范圍擴大到了6度區。

(2)現有建筑的抗震鑒定方法有了重大改動,《77鑒規及配套圖集》強調單個結構構件的抗震能力評定,《95鑒標》則是強調結構抗震能力的綜合分析。

(3)這一時期的許多老舊建筑,其使用功能已經不能滿足當前的需要,需進行建筑的功能改造,結合功能改造進行抗震鑒定加固也是這一時期的重要特點。

八:現行《2009鑒標》和《2009加標》

經過十多年的發展和《2010抗規》頒布實施,及中國改革開放幾十年來已經進入城市建筑更新改造大規模發展時期,《建筑抗震鑒定標準GB 50023一95》簡稱《95鑒標》和《98加標》已經不能適應形式的發展了。主要以下幾點:

(1)《95鑒標》和《98加標》適用于《89抗規》實施以前的設計建造的房屋,主要針對建造于20世紀90年代以前的建筑的震前抗震鑒定和加固。汶川地震后,我國現有建筑的情況發生了很大變化。按照《89抗規》設計建造的房屋也已使用了20多年,一些房屋或在地震中遭受了不同程度的破壞,或是當地的抗震設防烈度進行了調整,或是設防類別進行了調整,這類房屋也需要進行抗震鑒定。然而《建筑抗震鑒定標準》(GB 50023一95)中未涉及到。

(2)現有建筑的抗震設防目標

《95鑒加標》將現有建筑抗震鑒定的設防目標保持與《77鑒標》基本一致,比《89抗規》對新建工程規定的設防標準低。

《95鑒加標》是在1977年唐山大地震后發布的《77鑒標及圖集》基礎上修訂而成的,針對建造于20世紀90年代以前的建筑,在震前進行抗震鑒定和加固的要求編制的。按照國家的技術政策,考慮當時的經濟、技術條件和需要加固工程量很大的具體情況,鑒定和加固的設防目標略低于設計規范的設防目標,設防目標只提到了“中震可修”或是“中震不倒”,沒有說明大震下的性能如何、沒有體現“三水準”的抗震設防目標。

(3)重點設防類的設防標準有待進一步提高

鑒于漢川地震中,中小學校舍破壞嚴重、學生傷亡數量較大,成為政府與社會的關注焦點,要求提高校舍類建筑的設防標準。為此,修訂后的《建筑工程抗震設防分類標準》(GB 50223一2 00 8)將校舍類建筑由原來的標準設防類提高到重點設防類,同時也要求在此基礎上,進一步提高現有重點設防類建筑的設防標準。

現行《2009鑒標》和《2009加規》在以下四方面進行了重大調整。

(l)引入后續使用年限的概念

后續使用年限是指對現有建筑繼續使用所約定的一個時期,在這個時期內,建筑只需進行正常維護而不需進行大修就能按預期目的使用、完成預定的功能。近年來的研究結果表明,結構的地震作用和抗震構造措施要求和后續使用年限密切相關。在具有相同概率保證的前提下,后續使用年限短,地震作用就小,抗震構造措施也可適當放松,后續使用年限長,地震作用就大,抗震構造措施要更嚴一些。本次標準修訂,將抗震鑒定與后續使用年限結合起來,針對不同時期建成的房屋,采用不同的后續使用年限進行鑒定,給這些房屋的抗震鑒定與加固提供了出路,具有重要的現實意義。

(2)規定了不同后續使用年限建筑的抗震鑒定方法

后續使用年限為30年的建筑,稱A類建筑,基本沿用《95鑒標》中的方法鑒定。后續使用年限為40年的建筑,稱B類建筑,采用相當于《89抗規》的方法進行鑒定。后續使用年限為50年的建筑,稱C類建筑,采用現行設計規范的方法進行鑒定。

(3)規定了不同后續使用年限建筑的抗震設防目標

符合《2009鑒標》要求的現有建筑,在預期的后續使用年限內具有相應的抗震設防目標;后續使用年限50年的現有建筑,具有與現行國抗規相同的設防目標;后續使用年限少于50年的建筑,在遭遇同樣的地震影響時,其損壞程度略大于按照后續使用年限50年鑒定的建筑。

(4)提高重點設防類(乙類)建筑的鑒定要求

從抗震措施、抗震驗算、場地類別、砌體房屋的高度和層數以及其他構造要求、鋼筋混凝土房屋的體系和驗算方面、內框和底框等的相關規定等方面提出了重點設防類(乙類)建筑的鑒定的特殊要求。

本文簡單論述了我國從建國到現在70多年來抗震規范和鑒定的發展過程,這樣我們就可以了解不同時期的既有建筑的抗震能力和鑒定依據,對目前不同年代既有建筑的鑒定加固方法依據知道其歷史淵源,對于確定既有建筑的分類鑒定方法和鑒定是不可缺少的。

參考文獻:

1、《建筑抗震鑒定標準》(GB 50023-2009)及《建筑抗震結構加固技術規程》JGJ116-2009疑問解答,史鐵花

2、《建筑抗震設計規范》的發展沿革及最新修訂,王亞勇、戴國瑩

以上信息由CCRRN文徑網絡建筑設計咨詢整理

原文標題:土木吧丨淺談既有建筑鑒定與改造加固(十九)

來源作者:土木吧 王鎖軍

特別提示:本信息來自網絡,如有著作版權及知識產權問題請聯系刪除。

聯系我們...

聯系我們...  圓弧車道施工時標高控制的等分直...

圓弧車道施工時標高控制的等分直...  新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...  高校基礎設施建設BOT項目研究...

高校基礎設施建設BOT項目研究...  漢長安城遺址保護區安置及開發住...

漢長安城遺址保護區安置及開發住...  陜西土木建筑網簡介...

陜西土木建筑網簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區的施...  低碳城市建設在西安的探索與實踐...

低碳城市建設在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發...  漢長安城遺址保護區內安置及開發...

漢長安城遺址保護區內安置及開發...  柴油發電機房的火災危險性類別分...

柴油發電機房的火災危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規劃設計...

陜西重型機械廠改造規劃設計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術區改造設計(一)...

西安紡織城藝術區改造設計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設計...

寶雞市青少年科技活動中心設計...