閱讀 4718 次 人民大會堂等429處建筑物上榜北京市第一批歷史建筑名單

人民大會堂等429處建筑物上榜北京市第一批歷史建筑名單

2019年6月,經北京市人民政府批準,人民大會堂等429處建筑物擬公布為北京市第一批歷史建筑。

歷史建筑(含歷史建筑群),是指具有一定保護價值,能夠反映歷史風貌和地方特色,未公布為文物保護單位,也未登記為不可移動文物的建筑物、構筑物。或與重要歷史事件、歷史名人相關聯,或具一定的紀念或教育意義,或于城市發展與建設史上具有一定代表性,或于某一行業發展史上具有代表性,或反映了歷史文化和民俗傳統,具有特定時代特征和地域特色,或反映了一定歷史時期的建筑設計風格,或是建筑樣式細部、設計理念等反映了一定的地域或民族的藝術特色和價值,或是在一定地域內具有標志性或象征性,具有群體心理認同感,或是著名建筑師的代表作品,或是樣式、材料反映了一定歷史時期的工程技術和科學技術水平,或是建筑形體組合在一定時期具有先進性,或是一定時期具有一定社會影響力的標志性建筑。

北京市第一批歷史建筑以具有一定時代特征和保護價值、承載了真實和相對完整歷史信息的建筑為主。主要集中在西城、海淀、東城三區,集中體現了北京作為國家首都豐富的歷史遺存和建筑物類型。其中核心區273棟,體現了北京作為千年古都特別是明清及近現代以來豐富的歷史內涵,是體現古都風貌及共和國發展歷史的建筑代表;海淀區146棟,主要集中在清華、北大校園內,集中承載了近現代以來一大批知識分子求學報國的歷史信息。

從建筑功能上看,北京市第一批歷史建筑主要包括居住建筑、辦公建筑、文化教育建筑、醫療建筑、商貿建筑、工業建筑等,涉及傳統四合院、近現代公共建筑、近現代住宅等不同的建筑類型,體現了北京多元的歷史文化遺存。據了解,北京市第一批歷史建筑名單正在市規劃和自然資源委網站公示。

1、代表建筑西四北二條59號院內居民不熟悉的歷史

59號院位于西四北二條的西側。院內的老居民說,多年來一直住在這里。記者在院內看到,住戶們在院內放置了很多花盆,里面種植著很多種綠色植物,一定程度上維護了院落原本的風貌。由于曾經是單位宿舍的原因,這里的住戶并不熟悉院子的歷史。

59號院落為清朝年間建筑,歷史上曾居住過末代皇帝溥儀、佟麟閣。西四北二條在明朝屬于鳴玉坊,曾在此設立大帥府,故稱此街為西帥府胡同,清代稱帥府胡同,1965年改做今稱。

院落順應東西向街道走向,坐北朝南,一進院落。該院落具有典型的北京四合院特征,反映北京內城地區傳統民居特色。與著名歷史人物溥儀、佟麟閣相關,映射出新街口街道的文化特色,體現較高的歷史文化價值。單層合院式布局,建筑形制較完整,硬山頂,抬梁式磚木結構,傳統清式材料結構做法以及典型的清式彩畫工藝反映了民居建造的技術水平和北京地域特點,具有一定的科學研究價值。磚雕、木雕以及清式彩畫,其造型和樣式具有漢族藝術特色,體現出較高的藝術價值。

2、吳晗故居頭發胡同1號

頭發胡同1號,曾經是吳晗故居,位于北京市西城區金融街街道頭發胡同1號。頭發胡同是北京西城宣武門內一條僻靜的胡同,東口直達宣內大街,西口是南溝沿(今佟麟閣路),長約500米。

1號院建筑面積473.56平方米,1951年左右,吳晗作為北京市副市長,從清華大學遷來住在這里。該院為三進四合院,院內有游廊,內院、后院、外院均由一顆古樹尚存。內院正房抬梁結構、臺基保存完好,屋面為陰陽瓦鞍子脊,瓦片大部分為新瓦,門窗木質欞條保存完好;廂房抬梁結構、臺基保存完好,木質門窗保存良好。后院的后罩房主體結構完整,抬梁結構、臺基保存完好,屋面瓦片有些破損缺失,門窗木質欞條保存完好;廂房均為重建。

外院的正房抬梁結構、臺基保存完好,屋面為陰陽瓦鞍子脊,瓦片大部分為新瓦,門窗木質欞條保存完好;廂房為重建。宅門為廣亮大門,屋面修繕良好,蝎子尾尚存,戧檐和墊花,內部象眼上的雕花,檐枋繪畫圖案與檐口墻體雕花、倒掛楣子、雀替細部雕刻紋樣修繕良好,抱鼓石保留良好,雕飾精美,整個院落結構及建筑構造極具清代風格。

3、東舊簾子胡同23號(施今墨診所)

與其他東城區、西城區的平房院相比最大的不同,東舊簾子胡同23號院內為兩層的磚木結構建筑。目前,院內仍有居民居住,占地面積為718平方米。院門沒有上鎖,經常有游客因為好奇這棟二層的建筑,而走進去拍照。

東舊簾子胡同23號,長304米,均寬3米,東西走向,東起兵部洼胡同,西至北新華街。因附近曾有蓮花池,明稱蓮子胡同,后演化為簾子胡同。此街南側后形成新街巷,此處改稱舊簾子(蓮子)胡同。后以北新華街為界,新簾子與舊簾子胡同,均分為東西兩段,西段均已拆除,建為和平門社區,東段新與舊簾子胡同現存,1965年,此段定名東舊簾子胡同。

23號院為一進四合院,是一棟二層中式磚木結構的樓宇所構成,并附有游廊。院內樓宇結構緊湊,院內無古樹,整棟建筑形制保存完好,結構較牢固穩定,內部格局完整,樓宇呈回形,樓門開在東側,院內正房木質圍廊雕花精美,檐枋與門窗木質柃條保留完好,左右廂房與倒座房木質圍欄保留良好,屋檐、圍墻均重建,宅門為如意門,已被修繕,門楣至今保留,兩個門簪與抱鼓門墩的雕刻,做工精良,能顯示出曾經的主人具有一定地位。

在公布的首批歷史建筑名單當中,有一批建于民國時期的建筑,相對于動輒幾百年的明清建筑,這些房子顯然是小字輩,但它們同樣是一段歷史的承載者,記錄著當時建筑的時代特色,以及背后一幕幕陳年往事,一段段動人傳說。

4、金魚池中區3號天壇街道

在天壇街道金魚池中區3號,有一座坐南朝北的獨棟二層小樓,建筑風格為民國時期典型的中西式小樓。此處現在是北京制帽廠的職工宿舍,雖然建筑的外部顯得有些破敗,但從出檐、屋頂、鐵窗、墻體上,還能看出極具民國風格,且不論是建筑工藝,還是施工質量,都是很講究的。小樓左右兩側均有三道人字形的山墻,如波狀相連,這是中西建筑風格融會的最為巧妙的地方,象征中國傳統的人字型山墻上,幾何結構的磚墻紋路縱橫,美感迭生。山墻下安有多處上下通聯的排水設施,和山墻上幾何形的裝飾紋路平行交錯,掩飾的頗為巧妙。而整體建筑中的點睛之處,是那已不多見的鐵板窗,在小樓左、后兩側的窗臺前均有鐵質的窗板,可以左右推開,這在當時的建筑中是很新潮的設計。

從南門進入建筑的內部,樓的中間是一個貫通的廳堂,東邊有一架寬敞的木質回旋樓梯盤旋至二樓,上下各房間的整體格局好像展示商品的鋪面……

那么,這座小樓當年是誰建的,做什么用的呢?帶著這個疑問去探尋,會發現小樓西邊山墻上“同興和木器店”的匾額仍隱約可辨,剝落后的門額上也顯露出“同興和、古玩”等字樣,墻上還有“同興和木器店”牌匾。從這些跡象可以看出,這里是京城知名的木作老字號“同興和”的舊址。

說起“同興和”,它的背后有著悠久的歷史傳承和深厚的品牌積淀。據說,清嘉慶年間,清宮造辦處日漸衰落,眾多能工巧匠流落至崇文門地區的東曉市街上一條百十來米長的魯班胡同,開設木器作坊,并將宮廷制作技術融入民間木器制作工藝,木器作坊這一行業在此落地生根,日漸興盛。清末民初,這里共匯集了35家制作硬木家具的作坊和店鋪,其中不乏一些名噪京城的老字號,同興和木器店便是其中之一。

同興和木器店開業于清道光十五年(1836年),其前身為一家制作硬木馬鞍的店鋪,后擴張為專門生產、收購、修售硬木家具,大量收購流落民間的名貴木材及宮廷家具,雇傭了眾多的原清宮造辦處的能工巧匠,按宮廷制作技術仿制宮廷家具,并收購家具舊件維修出售,同時承接達官貴人上流社會的家具的修理業務。以其“選料精細、技術精湛、做工考究”等特色,在這一行業內做響了自己的招牌,成為當時木器行業老字號的龍頭老大。上個世紀20年代,當時的直隸軍閥吳佩孚在京津兩地的宅第所用家具擺設均由同興和供給和布置,同興和出品的家具逐漸成為當時眾多商賈望族青睞的對象。這座“同興和”的舊址就是在那個時期建造的。

新中國成立后,35家木器作坊和店鋪實行公私合營,同興和的名號逐漸淡出人們的視線。經歷了幾十年的沉寂,為了恢復老字號“同興和”品牌,傳承明清宮廷家具制作技藝,2008年北京同興和古典家具有限責任公司正式重組成立,繼續延續它當年的輝煌,而這座二層小樓則成了它早年發展、變遷的歷史見證者。

除了這座小樓,還有西打磨廠街213號院,育芳胡同5號院,北極閣3條22號等一批民國時期的建筑,被列為歷史建筑的范圍,都屬于有一定的歷史、文化價值的建筑。

5、西打磨廠街213號院前門街道

據《北京四合院》記載,西打磨廠街213號院曾為山西晉商喬家票號大德通總號所在地。此院位于東城區前門街道,坐北朝南,一進院落,屬于典型的商、住兩用建筑。大門位于東南隅,有西洋式大門一座,門楣上的磚雕非常精美、漂亮,大門上方曾有長方形匾額,從右至左書寫著“大德通銀號”。進門曾有一座靠山影壁,影壁西側開一道門,進門是倒座房,用作銀號的營業廳。

院內有倒座房四間,清水脊,合瓦屋面,戧檐雕花,十字間海棠欞心窗。院內北部為一座二層建筑,過壟脊,筒瓦屋面,前出筒瓦卷棚廊廈,梅花方柱,戧檐處做磚雕裝飾。東、西廂房各三間,均為筒瓦屋面……光聽這建筑的說頭,就很講究。

6、育芳胡同5號徐世昌舊居之一

育芳胡同5號,根據東四六條胡同介紹牌內容,育芳胡同5號為徐世昌舊居之一。該院落位于東城區東四街道育芳胡同,民國初年建筑,二進院落,坐南朝北。金柱大門,門墩、雀替、倒掛楣子保存完好,過廳南房,四抹檻窗,橫披窗,反映了清末民初北京城區居住建筑的技術水平和結構特色,具有一定的科學價值。二層樓房前出廊,保留倒掛楣子,明間拱券門,木質樓梯,支摘窗,反映出當時建筑受民國時期西方建筑文化傳播的影響,具有建筑風格西化式特色,體現較高的歷史文化價值。

7、陸宗輿故居北極閣3條22號

北極閣3條22號為陸宗輿故居,陸宗輿1925年一度出任臨時參政院參政。1940年被汪兆銘偽國民政府聘為行政院顧問。據當地居民說,此處在民國時曾為協和醫院宿舍。該院大門位于院落西北隅,從外向內看,大門是典型的中式樣式,有飛檐、有門楣。但是跨入院落,再一回頭看,整個大門又成了標準的西式,呈現拱狀。院內現存一座大殿,面闊五間,進深九檁,綠琉璃剪邊硬山調大脊頂,帶吻獸,硬山頂,披水脊。此殿在協和醫院使用期間經過大修,在山墻上開了八角窗和筒子門。博縫頭、戧檐磚、筒子門掛檐板和八角窗套均有精美的磚雕。東部新建了兩座西式小樓,灰磚墻體,現代木質門窗。

“這些民國時期的房子內涵十分豐富,是一個時代的象征,也是一個城市文化傳承的重要載體。在一座城市中,不同時代的建筑交錯縱橫,才是一個有機的整體,形成一個城市發展變遷的脈絡。把這些房子列入歷史建筑的保護范圍,有利于保護歷史信息和內涵,也有利于延續北京文脈的傳承。”有專家這樣說。

8、北京大學燕南園歷史建筑群

燕京大學的外教住宅 “小洋樓”當時名貫京城

上世紀20年代,司徒雷登初任燕京大學校長,在北京西郊明代勺園(明代畫家米萬鐘故居)和清代淑春園(乾隆賜予和珅的皇家園林之一)舊址基礎上,建成了一座中西合璧的園林式校園——燕園。

燕南園因位于燕園的南部而得名,占地48畝,主要作為燕大外籍教師的住宅,按照當時所有中外教師住宅的編號順序,燕南園的住宅被定為51號到66號,這一編號從燕大到北大,一直沒有變更。今天,在某些宅院的門口,還能看到黑底白字的木門牌。

燕京大學是有名的“高薪養師”學府,為給教授、學者們提供一流的條件,燕南園的建設可謂不惜工本。燕南園采用的是美國城郊庭院別墅的模式,多為兩層小樓,樓梯設在屋內,附帶一個小花園,除泥石磚瓦取自當地,其他建材多由國外運來。

門扇窗框用的是上好的紅松,精美的門把手全由黃銅制成,房間里鋪設打蠟地板,屋角有典雅的壁爐,上下兩層樓各有獨立的衛生間,衛生間里冷熱水分路供應,每座住宅還有獨立的鍋爐房以供冬季取暖,家家門前屋后有一個寬敞的庭院,花草繁茂。

燕南園"小洋樓"之豪華當時名貫京城,此后幾十年內都鮮有教師住房可與之媲美。

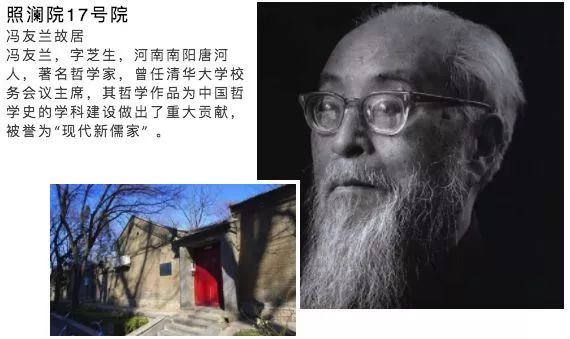

曾經居住在這里的中國教授對中國的政治、歷史、科學、哲學等方面產生了深遠的影響。歷史學家洪業、翦伯贊、數學家江澤涵、物理學家周培源、饒毓泰、褚圣麟、經濟學家馬寅初、陳岱孫、哲學家馮友蘭、湯用彤、馮定、化學家張龍翔、黃子卿、語言學家王力、林燾、美學家朱光潛、生物學家沈同、文學家林庚、歷史學家侯仁之、作家冰心和社會學家吳文藻夫婦等都曾生活在燕南園。

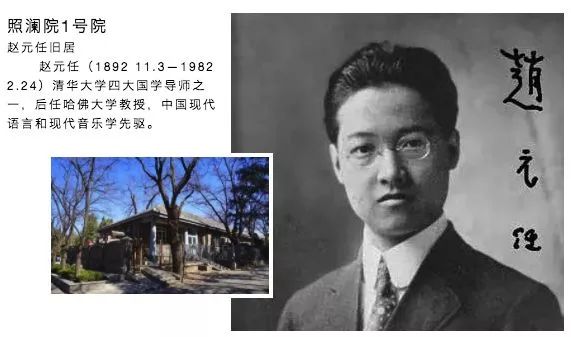

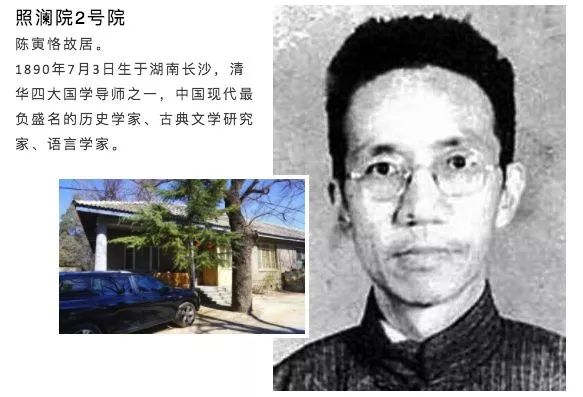

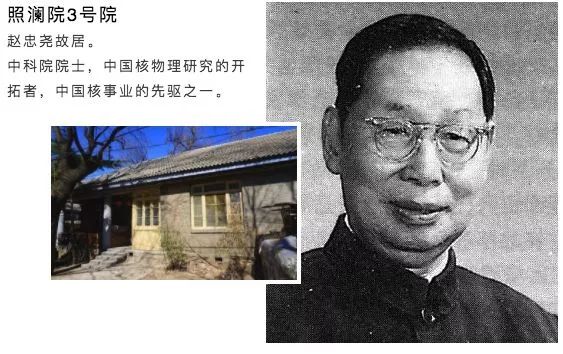

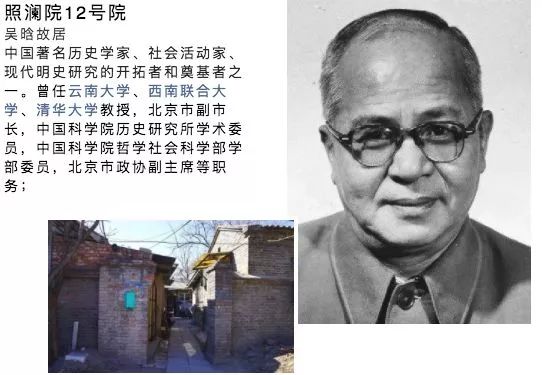

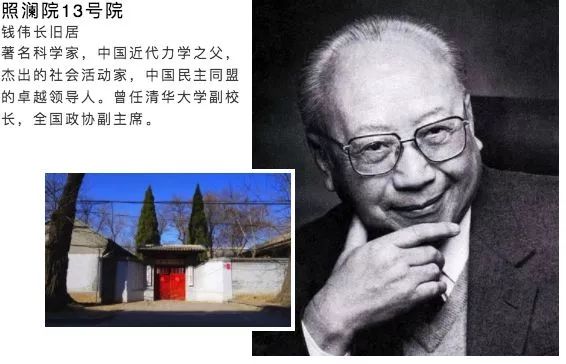

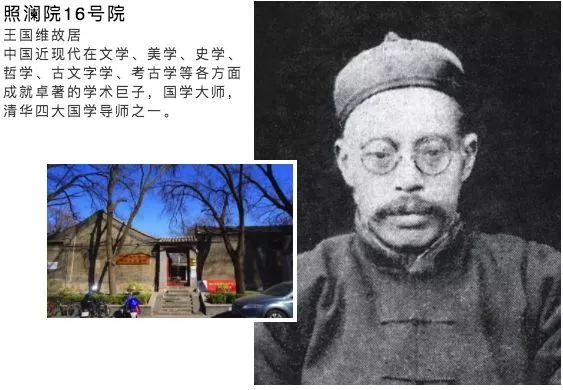

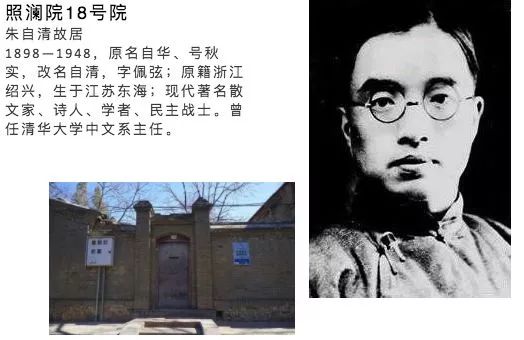

9、清華大學照瀾院歷史建筑群清華園中保存最完整的故居群

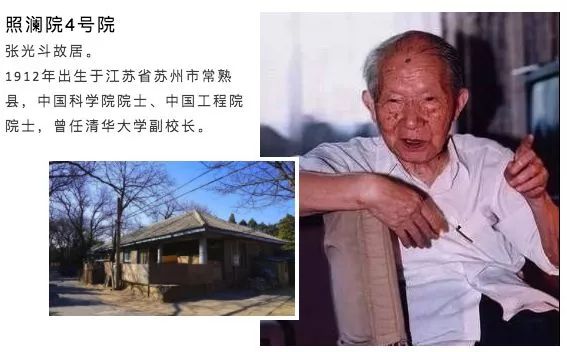

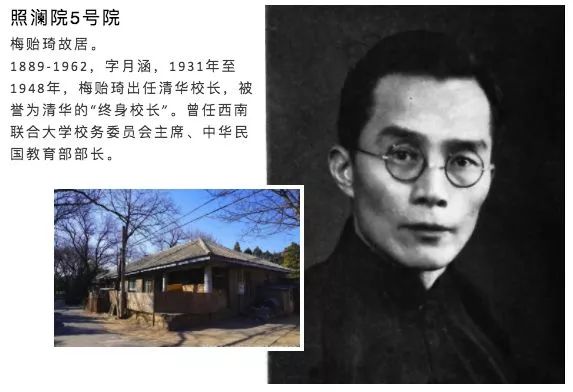

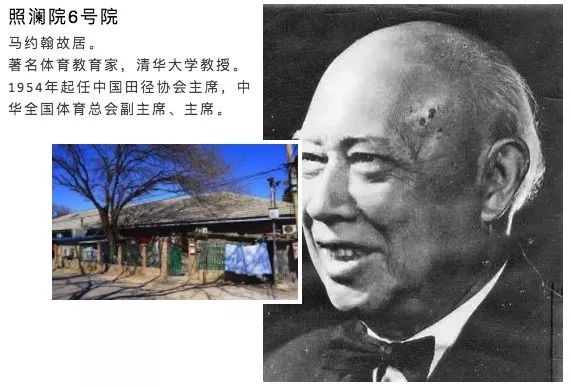

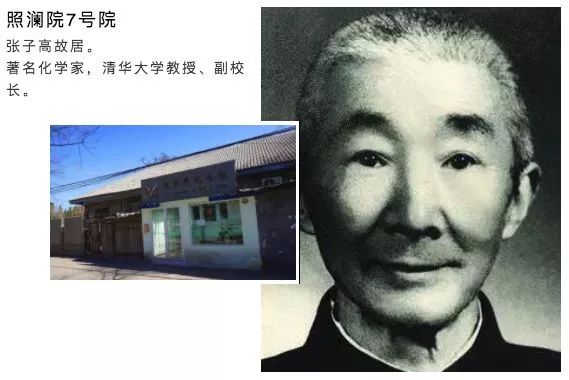

照瀾院位于清華大學西南處,是清華大學歷史最悠久的地方之一。照瀾院又名南院,1920-1921年建,1947年據朱自清提議改為照瀾院。由莊俊設計監造。包括甲、乙兩種戶型各10套,甲種為西式雙拼單層外廊式住宅(丹頂洋房),乙種為中式三合院,建筑面積共3650平方米,可謂中西合璧。

照瀾院場地總體呈方形,西式住宅布列于北、東兩面,南、西面排布中式院落,中部圍合的空間設為公共運動場。中西建筑融入林木樹草,意境清幽。

其中,10所西式丹頂洋房各有半開敞式院落,正房前出廊寬敞,面向樹木茂密的小徑。室內空間劃分為居室、公共活動、輔助用房三個功能區,并以公共活動區為核心展開。公共活動區包括起居室、餐廳,居室區包括兩間臥室和盥洗室,輔助用房區包括女役室、廚房、廁所、煤室、役室、儲物室。

10所中式院落起初為二合院形式,僅建正房和西房,后增建為三合院。正房面闊五間,明間為客廳,兩次間為寢室,兩梢間分別為廚房、浴室、儲物等輔助用房,西廂為書房。這種布局將日常功能緊湊地布置在正房內,功能至上的實用主義取代了傳統四合院嚴格的等級制。

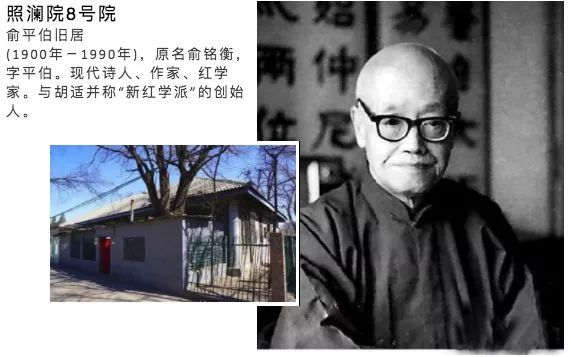

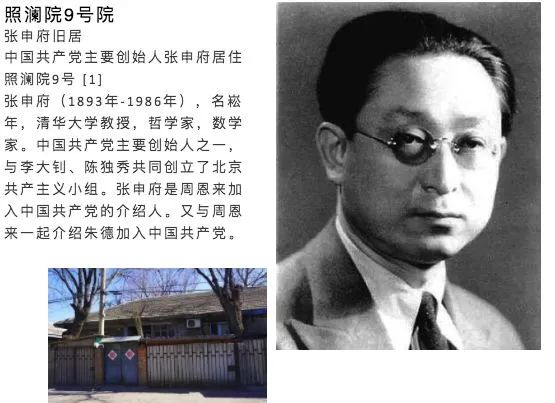

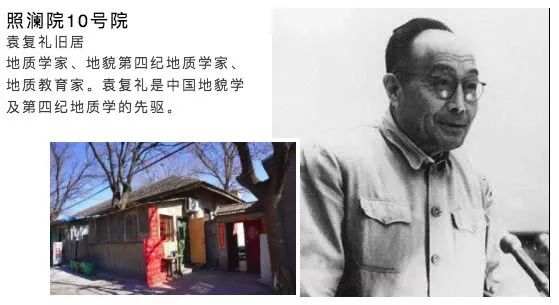

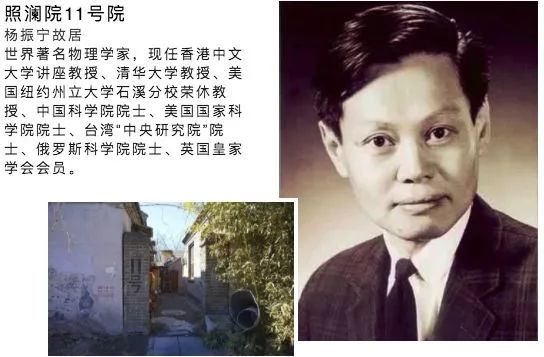

很多名人都曾在照瀾院居住過,梅貽琦、戴志毒、楊光粥等首先入住,趙元任、陳寅恪、張子高、馬約翰、俞平伯、張申府、袁復禮等也相繼安居于此。這里一直作為教職工的住宅,是清華最早的教授住宅群,是清華園中保存最完整的故居群。如今這些老院落很多是大雜院,或用作店鋪或辦公。

10、科源社區“特樓”39位兩院院士在此居住

科源社區“特樓”也被稱之為中關村“特樓”。說起“特樓”可能年輕一些的人不一樣知道,但提起錢學森、錢三強、王淦昌這些在“特樓”里居住過的科學家名字,相信無人不知。

“特樓”是1950年代為中科院科研人員建設的三棟住宅樓,因其內部條件和外部環境最好,以安置海外歸來的著名學者和國內自然人文學各學科領域的知名科學家居住,被稱之為“特樓”。

13號樓南側

14號樓南側

15號樓西南側

“特樓”位于中關村中國科學院北區的宿舍區,分別為科源社區13號樓、14號樓和15號樓,是整個科源社區的核心。三座樓整體朝南呈“ㄇ”分布處于科源社區軸線中心。

特樓的共同特點是面積較大、房間較多,有帶浴盆的衛生間和設備齊全的廚房。戶型多為三居室或四居室,面積為100平方米以上,每棟三層共48套住宅,先后共有39位兩院院士在此居住,是當時全國首屈一指的人才薈萃府第,在那個年代,“特樓”還駐有一個裝備精良的警衛戰士班,彰顯了“特樓”的分量。

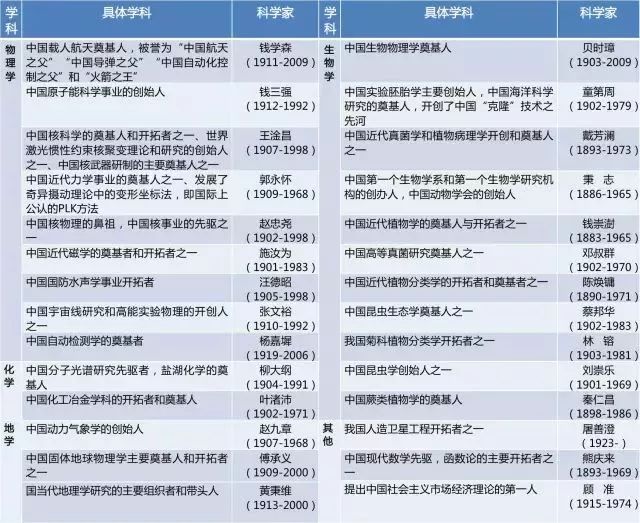

“特樓”作為科學家的故居,在此居住的多是中國某個學科的奠基人也可謂是中國現代科學事業的發祥地,記載著中國的科學發展史,對祖國有重大貢獻。

特樓科學家人物列表

結語

北京市作為全國第一批歷史建筑保護利用10個試點城市之一,更多的歷史建筑確定工作正在有序推進過程中,未來并將結合實際開展對已公布歷史建筑的保護與活化利用試點工作。

點擊下載:![]() 北京市第一批歷史建筑名單.doc

北京市第一批歷史建筑名單.doc

以上信息由CCRRN文徑網絡設計整理

原標題:429處!北京第一批歷史建筑公示!39位兩院院士居住的“特樓”在列

本文來源:建筑名苑網 文徑網絡數據中心:劉紅娟 尹維維 編輯 劉真 方俊 審核

特別提示:本信息來自網絡,如有版權及知識產權問題請聯系刪除

聯系我們...

聯系我們...  圓弧車道施工時標高控制的等分直...

圓弧車道施工時標高控制的等分直...  新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...  高校基礎設施建設BOT項目研究...

高校基礎設施建設BOT項目研究...  漢長安城遺址保護區安置及開發住...

漢長安城遺址保護區安置及開發住...  陜西土木建筑網簡介...

陜西土木建筑網簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區的施...  低碳城市建設在西安的探索與實踐...

低碳城市建設在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發...  漢長安城遺址保護區內安置及開發...

漢長安城遺址保護區內安置及開發...  柴油發電機房的火災危險性類別分...

柴油發電機房的火災危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規劃設計...

陜西重型機械廠改造規劃設計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術區改造設計(一)...

西安紡織城藝術區改造設計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設計...

寶雞市青少年科技活動中心設計...