閱讀 3633 次 重慶萬(wàn)州洄瀾塔的建筑及特點(diǎn)

重慶萬(wàn)州洄瀾塔的建筑及特點(diǎn)

楊予川 常鐵偉 李曉剛

(河南省古代建筑保護(hù)研究所)

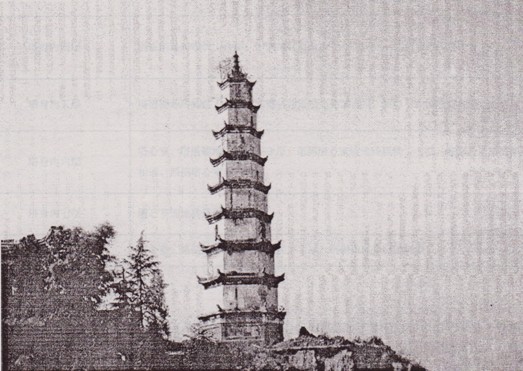

重慶市萬(wàn)州區(qū)原為四川省萬(wàn)縣市,歷稱羊渠、南浦、魚泉、萬(wàn)州、萬(wàn)縣等,位于四川盆地的東部、長(zhǎng)江三峽上游,為出入川江的必經(jīng)之路,自古以來(lái)就是川樂(lè)的水陸重鎮(zhèn)。其秀麗的山水及悠久的城市歷史給此地留下了重多的名勝古跡,自古就有萬(wàn)州八景之說(shuō)。翠屏雙塔就屬于其中之一。雙塔之一的洄瀾塔位于萬(wàn)州區(qū)翠屏南山下的長(zhǎng)江南岸,地理坐標(biāo)東經(jīng)l28°24′10″,北緯30°49′30″,海拔高度l50m。該塔是一座樓閣式九層風(fēng)水塔,全高32m(照片),始建于清乾隆五十五年(公元l790年),迄今保存完好。它的外形高大,與長(zhǎng)江北岸的萬(wàn)縣鐘樓遙相呼應(yīng),是萬(wàn)州城市的標(biāo)志性建筑之一。

塔是較為典型的樓閣式塔建筑,這種樓閣式塔也是我國(guó)古塔中歷史最為悠久、保存數(shù)量最多的。它是我國(guó)傳統(tǒng)的高臺(tái)樓閣式建筑與傳人的印度佛教建筑“窣堵波”相互結(jié)合而形成的一種建筑形式。后者原本是為高僧舍利修建的一種墳?zāi)剐问降慕ㄖ酁橐粚忧绎@然是不可攀登的,而這種結(jié)合形成的樓閣式塔不僅可以用來(lái)供奉佛像,亦可用于攀登。早期的樓閣式塔多為木材建造,在唐以后,隨著建塔技術(shù)的日趨完善成熟,建塔的材料也多用利于磚石材料了。而且其功能也多樣化,不單純?yōu)樽诮谭⻊?wù)。特別是明清之后,這種用來(lái)裝點(diǎn)風(fēng)景,增加人文景像的文峰塔、文昌塔以及用來(lái)鎮(zhèn)水的風(fēng)水塔已經(jīng)占了相當(dāng)大的一部分,這些塔多采用的是樓閣式,以利于人們攀登望遠(yuǎn),憑欄遠(yuǎn)眺的情懷。

洄瀾塔就是用于鎮(zhèn)水的一座風(fēng)水塔。建塔者的目的是為大江安瀾,在塔身石上殘缺的銘文也證實(shí)了這一點(diǎn):“……鳩匠庀材建塔于岸,……之至云霄下于波濤……自北斕安河澗……”;該塔的建造時(shí)間是在乾隆五十五年(1790年),即在被乾隆五十三年(1788年)的長(zhǎng)江大水沖毀的萬(wàn)縣城墻修復(fù)竣工以后而繼續(xù)興建的,因此該塔鎮(zhèn)水的目的就更為明顯了。另外,該塔所處江邊臺(tái)地的位置也是經(jīng)過(guò)選擇的。南于萬(wàn)州在地理上有方斗山、鐵風(fēng)山以西南至東北向斜亙境內(nèi),境內(nèi)地形多為山脈、低山和丘陵,整體的地勢(shì)是南北高,中間低,從而使長(zhǎng)江在兩山之間貫流而過(guò),隨著地形的變化,長(zhǎng)江流向在萬(wàn)州境內(nèi)多有轉(zhuǎn)折。長(zhǎng)江在洄瀾塔所處的臺(tái)地前就是南東北向陡轉(zhuǎn)向東而去。這里江水湍急,岸邊則多礁石暗流,容易引起行船事故,故在此建起高塔,通體刷成醒目的白色,也可以用來(lái)提醒往來(lái)的船只注意行船的安全,起到了江邊航標(biāo)的作用。

2、建筑現(xiàn)狀和砌筑方法

萬(wàn)州徊瀾塔系磚石混建而成的九層樓閣式塔,座南朝北,塔身平而為正六邊形,通高32.7m。由臺(tái)基、塔身和塔剎三部分組成。塔縣內(nèi)部中空,塔縣每層外部有出檐和角獸,內(nèi)部 皆鋪木樓板,并有木樓梯供上下攀登之用。在塔身的不同方向辟有小門,以觀景色。但由于時(shí)間的久遠(yuǎn)和人為的破壞,木樓梯早已蕩然無(wú)存,樓板也多有缺失,現(xiàn)已無(wú)法攀登。

雖然峙然挺立的洄瀾塔基本保存較好,也無(wú)明顯的結(jié)構(gòu)性病害,但是在歷經(jīng)了三百多年的風(fēng)吹雨淋之后,下層塔石表面已經(jīng)開(kāi)始風(fēng)化剝蝕,題刻損毀尤為嚴(yán)重,這和其砂巖石質(zhì)的特性、潮濕的環(huán)境以及人為的破壞都有一定的關(guān)系。

該塔的各個(gè)部分的情況及建筑方法描述于下:

(1)臺(tái)基

現(xiàn)存塔臺(tái)基l米余高,系l9世紀(jì)80年代修復(fù)時(shí)在原臺(tái)基上改建而成。在部分地方還可看 到原塔臺(tái)基內(nèi)部用毛石壘砌的痕跡。據(jù)訪問(wèn)當(dāng)?shù)乩先说弥吓_(tái)基較現(xiàn)存的高大,皆為條石鋪就,且有欄桿等設(shè)施,后逐漸被人為拆毀。在該塔的施工中也發(fā)現(xiàn)有類似門楹的條石殘段,上書“洄瀾塔地勢(shì)卜靈”余字,字跡遒勁,應(yīng)該為當(dāng)時(shí)臺(tái)基的構(gòu)件殘部。

(2)塔身

該塔整個(gè)塔身通高29m,下三層塔身為砂巖條石壘砌,四層至九層則改為青磚。

正六邊形的底層邊長(zhǎng)4.34m,高3.07m。正北辟門,門首形狀為半圓弧狀,正中向上凸出一方形缺口,似瓶口狀,其門首形式至今在萬(wàn)州城內(nèi)的老房屋的石門上仍可見(jiàn)到。門高2.07m,寬0.87m,門下有地伏石,其上有孔以安門,現(xiàn)存兩扇木板門為后人所加。在門媚下刻有太極陰陽(yáng)魚圖案,但因年代久遠(yuǎn),石質(zhì)風(fēng)化剝落嚴(yán)重而使圖案模糊不清。券門以條石縱向發(fā)券壘砌而成,高出門前0.4m,以利于行人出入。在塔門兩側(cè)有龕,內(nèi)凹于塔身,有吉祥圖案的高浮雕。門右側(cè)龕內(nèi)上刻太陽(yáng)紋,中為鳳鳥(niǎo),下為麒麟,風(fēng)鳥(niǎo)與麒麟婉轉(zhuǎn)相喝,互為對(duì)視;左側(cè)龕內(nèi)圖案已剝蝕不清,下部刻有大魚躍水,口噴云霧,霧中有龍。這些吉祥圖案與該塔的性質(zhì)也是完全一致的。在底層的其余五面塔身也皆為內(nèi)凹石龕,尺寸為232cm×93cm,現(xiàn)僅在門左鄰塔身(西北方向)內(nèi)有建塔的題記一方,落款為萬(wàn)縣知縣孫廷錦,時(shí)間為庚戊小陽(yáng)月中浣,其內(nèi)容大多已剝落,局部清晰可辨,為“……菊秋吉鳩匠庇材建塔於岸……形式撣口之干云霄,下振波濤……”。

二層塔平面身邊長(zhǎng)3.87m,在塔正(北)面上部有塔銘石,黑底白字,上書“洄瀾塔”三字,正面左右兩側(cè)的塔身上辟二門,門首形狀同底層,但尺寸減小,高僅為1.8m,寬0.7m。二層塔身遍粉白灰,局部已脫落。

三層塔身平面邊長(zhǎng)3.56m,在塔正(北)面開(kāi)有一門,門首為半圓形,門高l.5m,寬70cm。四至九層基本上為青磚壘砌,塔身平面尺寸由四層的3。32m遞減至九層的l.7m,每層間依次遞減約30cm。在五、七、九層開(kāi)一門,位置同底層開(kāi)門位置;在四、六、八層都開(kāi)二門,與塔身第二層所辟塔門位置相一致。上層所辟門的尺寸都較小。整個(gè)塔身辟門位置都可俯瞰江面,而靠山的背(南)面則素壁無(wú)窗。

塔身內(nèi)部中空,內(nèi)折向上。在每層樓板處,塔身磚五向內(nèi)收十幾厘米,內(nèi)部塔頂為穹廬頂,且施有樓枋用以承托上,部延伸下來(lái)的塔剎中心木柱。每層的樓板下部鋪有樓板枋,橫跨塔身內(nèi)部空間,下三層的樓板枋兩端都被固定在塔身石內(nèi)預(yù)留的隼孔中,四層以上的樓板枋兩端直接被砌在塔身磚內(nèi),且均有鐵件錨固,以穩(wěn)定塔身。樓板橫鋪在枋子之上,由于年代久遠(yuǎn)和人為原因,部分板枋已毀,余下的也多糟朽。

該塔下三層的條石塔身分為里、外皮及中問(wèn)填充層三部分:里外塔身石在砌法上底層采用了一丁一順,依層平鋪,灰縫翁分的建造手法。為了加強(qiáng)底層石質(zhì)的承受力度,在底層的塔身的轉(zhuǎn)角處還施有倚柱;在辟門處也置有門框石。在里外皮之間的填充層多用黃土、大的片(毛) 石、間雜有鵝卵石,分層依次夯實(shí)填充,這樣不僅保證了底層塔身的承載力,也節(jié)約了建材。在該塔的施工過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)塔身石構(gòu)件大多保存完整,破碎率較低。這也從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了建造者在提高底層塔身石承載力的措施是比較完善的。在二三層塔身石多采用滿順砌法,間有少量的分布沒(méi)有規(guī)律的丁石,但是在塔身最上一層的條方又改為一丁一順的砌法。塔身石的粘結(jié)使用了兩種材料:在塔身外露明處采片用的是石灰漿,內(nèi)部則使削的是黃泥漿粘接,其中白灰的粘結(jié)效果更好,強(qiáng)度也較高,不易去除;而黃泥漿的粘結(jié)效果較差,去除容易。

在四至九層青磚塔身砌法上多用一丁一順,每間隔兩層則砌有一層滿丁的塔磚:采用的青磚均未磨,灰縫稍大,依然保持岔分做法。塔磚的規(guī)格基本上為三種:塔身磚,長(zhǎng)方形,尺寸為35cm(長(zhǎng))18cm(寬)X10 cm(厚),重量在13Kg左右,部分塔磚上帶有“墨堂建”四字,應(yīng)與當(dāng)時(shí)燒制塔磚的廠家有關(guān),塔身基本上是用這種磚;角磚,一端為平底,另一端為一 角形的尖角,其厚度為locm,寬23,最長(zhǎng)35cm,角磚多用在塔檐的轉(zhuǎn)角處:扒磚,長(zhǎng)方形,尺寸為30cm(長(zhǎng))×23cm(寬)X lOcm(厚),它多用在塔出檐的上部。盡管塔身磚的厚度較大,但是其承載力還是有待于進(jìn)一步提高,這主要是因?yàn)樵谑┕み^(guò)程中發(fā)現(xiàn)四、五兩層的塔身磚破碎率相當(dāng)高,達(dá)到了50%~70%左有,其余幾層的塔磚則保存相對(duì)較好,破碎率較低。

(3)塔檐

檐部形式較為簡(jiǎn)單,為疊澀出檐,其一上有角獸。具體做法是檐下層用條石者青磚按疊澀法砌成,疊澀多為六層,整個(gè)檐出基本為56cm。除一層塔檐上部為水平臺(tái)外,其余檐上部皆為緩坡結(jié)構(gòu),無(wú)反疊澀。其做法為先用黃土或碎磚將檐上部墊成一定坡度,然后直接用扒磚鋪就,以利于泄水。因塔檐皆為平出,使整個(gè)塔外形呈折線段。

檐部角獸樣式均為龍首狀挑角,龍口中含珠。除二三層的為石頭雕成外,其余皆為磚與石灰混塑而成。部分垂獸一上有明顯的彩繪痕跡。據(jù)調(diào)查得知在民國(guó)和l9世紀(jì)80年代對(duì)該塔的兩次維修中都對(duì)垂獸進(jìn)行過(guò)彩繪。

(4)塔剎

九層之卜的塔剎為生鐵鑄造,外涂紅色,其形狀也為塔形,頗似該塔的一個(gè)微縮模型。剎尖為盔形;剎身為六邊形,從下到上分為三層,尺寸依次增加,層問(wèn)有檐連接,檐上以躍魚裝飾:剎座為覆盆狀圓座,中間開(kāi)口以使剎桿穿過(guò)。剎頂內(nèi)部有剎桿為中心柱,上部為鐵桿,下部為木桿,中間以扇鐵固定。整個(gè)剎桿穿過(guò)剎座,坐于九層塔心室上方的承托枋上。鐵剎頂內(nèi)空問(wèn)用碎磚石、灰漿充填。塔剎外的六邊上有鐵鏈與塔頂四周連接固定,來(lái)增加塔剎的穩(wěn)固性。

(5)塔基礎(chǔ)處理

在該塔的施工過(guò)程中,我們還對(duì)塔基礎(chǔ)的處理情況進(jìn)行了調(diào)查。該塔基礎(chǔ)系以毛石壘砌,毛石基礎(chǔ)分布基本是在塔身石下,為一較大的六邊形,寬出塔身外壁80cm,其對(duì)角直線距離為9.5m。所用毛石多為長(zhǎng)方形,尺寸較大,長(zhǎng)度在2m左右,厚度在40cm,毛石壘砌高度隨地勢(shì)不同而不等,多為五層,為滿丁砌法。砌體以下為素土夯實(shí),其中在塔身正門位置的毛石基礎(chǔ)下出土有一灰陶罐,已被泥土所淤滿,罐內(nèi)有數(shù)枚乾隆通寶,多已經(jīng)銹跡斑斑。從基礎(chǔ)下的黃土多有雜色和泥土淤積情況來(lái)看,說(shuō)明長(zhǎng)江大水曾漲到底層塔心室的位置的記載是不錯(cuò)的。

3、造特點(diǎn)

我國(guó)明清時(shí)期的建塔技術(shù)已經(jīng)非常成熟,尤其以樓閣式塔建筑分布較為普遍。萬(wàn)州洄瀾塔就是這個(gè)時(shí)期的一個(gè)成熟作品,它具有當(dāng)時(shí)樓閣式塔的建筑特點(diǎn),采用了成熟的六邊形的平麗設(shè)計(jì),不僅設(shè)計(jì)科學(xué),也符合結(jié)構(gòu)力學(xué)的原理。由于建筑物的銳角或直角部分在地震時(shí)受力集中,容易震壞.而采用六角形的角度都是純角,受力較為均勻,因而地震時(shí)不易受損;其次是塔基礎(chǔ)承受塔身重量也比較均勻,使塔基不易產(chǎn)生不均勻沉降,從而使塔的剛度和整體性都有所增強(qiáng)。南于是建在汀邊的位署,江風(fēng)也是影響該塔穩(wěn)定的重要囚素之一。相對(duì)于四方形來(lái)說(shuō),六邊形的設(shè)計(jì)也可以更好地減輕該塔所受到的風(fēng)壓。此外,六角形的設(shè)計(jì)也滿足了人們登高遠(yuǎn)望時(shí)的視線要求,六個(gè)而的塔身可以提供更大的視角范圍。

除了設(shè)計(jì)較為科學(xué)外,在建造施工時(shí)候也采取了多種措施以有利于塔基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的受力均衡、來(lái)保證塔身的穩(wěn)同性:如堅(jiān)實(shí)的夯土層;寬大的塔基石,滿丁的砌筑方法;底層塔身結(jié)構(gòu)上的特殊布置,較較大的倚柱石,門框石以及夯筑堅(jiān)實(shí)的填充層;塔身開(kāi)門的位置也注意相鄰層之間的位置相錯(cuò),使不同方向的塔身受力盡量均勻等。因而,即使在江水漫到底層塔心室的位置也沒(méi)有對(duì)該塔的造成致命的危害,可以說(shuō)是完善的設(shè)計(jì)和施工措施保證了該塔的長(zhǎng)期穩(wěn)固,迄今依然聳立在長(zhǎng)江岸邊。

(本文來(lái)源:陜西省土木建筑學(xué)會(huì) 文徑網(wǎng)絡(luò):溫紅娟 尚雯瀟 尹維維 編輯 文徑 審核)

聯(lián)系我們...

聯(lián)系我們...  圓弧車道施工時(shí)標(biāo)高控制的等分直...

圓弧車道施工時(shí)標(biāo)高控制的等分直...  新技術(shù)IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術(shù)IDITI 法濕陷性黃土地基處...  漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)安置及開(kāi)發(fā)住...

漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)安置及開(kāi)發(fā)住...  高校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)BOT項(xiàng)目研究...

高校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)BOT項(xiàng)目研究...  陜西土木建筑網(wǎng)簡(jiǎn)介...

陜西土木建筑網(wǎng)簡(jiǎn)介...  級(jí)配壓實(shí)砂石墊層在西安地區(qū)的施...

級(jí)配壓實(shí)砂石墊層在西安地區(qū)的施...  低碳城市建設(shè)在西安的探索與實(shí)踐...

低碳城市建設(shè)在西安的探索與實(shí)踐...  淺談中國(guó)古代建筑材料與建筑的發(fā)...

淺談中國(guó)古代建筑材料與建筑的發(fā)...  漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)內(nèi)安置及開(kāi)發(fā)...

漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)內(nèi)安置及開(kāi)發(fā)...  柴油發(fā)電機(jī)房的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別分...

柴油發(fā)電機(jī)房的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別分...  陜西重型機(jī)械廠改造規(guī)劃設(shè)計(jì)...

陜西重型機(jī)械廠改造規(guī)劃設(shè)計(jì)...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術(shù)區(qū)改造設(shè)計(jì)(一)...

西安紡織城藝術(shù)區(qū)改造設(shè)計(jì)(一)...  寶雞市青少年科技活動(dòng)中心設(shè)計(jì)...

寶雞市青少年科技活動(dòng)中心設(shè)計(jì)...