��x 4250 �� �_(t��i)���н����Dž^(q��)�����ΑB(t��i)�İl(f��)չ�c��(d��ng)�����

�_(t��i)���н����Dž^(q��)�����ΑB(t��i)�İl(f��)չ�c��(d��ng)�����

���r���S���壬�ֺ���

(�_(t��i)���г��l(xi��ng)Ҏ(gu��)���O(sh��)Ӌ(j��)�о�Ժ���㽭�_(t��i)��318000)

�_(t��i)����λ���㽭�|���غ�����һ����I(y��ng)��(j��ng)��(j��)�l(f��)�_(d��)�����d���С��佷���^(q��)ǰ��麣�T(m��n)�������о��ą^(q��)���Ǐ�ԭ�������T(m��n)�l(w��i)��(Ҋ(ji��n)�Dl)���A(ch��)�ϰl(f��)չ����(l��i)��ͨ�^(gu��)�vʷ��(du��)�ȣ����l(f��)�F(xi��n)��������ΑB(t��i)��̎�ڲ�����׃֮�У����г߶������������T(m��n)�l(w��i)�ǵ�0.6 km2���������F(xi��n)��Ʌ^(q��)��28km2�����й��ܺͽY(ji��)��(g��u)Ҳ�S֮�l(f��)����׃�����������@һ��׃�^(gu��)�̣������xȡ��������������(gu��)�ͮ�(d��ng)��ׂ�(g��)���Ͱl(f��)չ�r(sh��)�ڣ���(l��i)̽ӑ������ΑB(t��i)�ڲ�ͬ�r(sh��)�ڵ����c(di��n)������׃�ă�(n��i)�ڙC(j��)�ƺ̈́�(d��ng)��

1.������T(m��n)�l(w��i)��

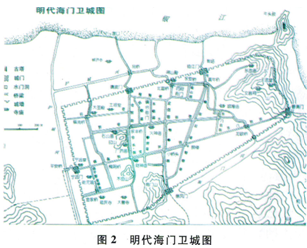

�������ʮ��(1387��)���鿹�����ܶ��ڽ���(����)�˺������ǣ��Q(ch��ng)���T(m��n)�l(w��i)(Ҋ(ji��n)�D2)����e�H0��6 km2��������������(sh��)�к�������(d��o)�³������ķe�۰l(f��)չ����չ�S��δ�γɡ�

�ǃ�(n��i)�������������������غӶ��������L(zh��ng)4.5 km�����ʯ��·�档����(j��)�������(l��i)��һЩ�Ͻօ^(q��)��·�M(j��n)���Ɯy(c��)���������T(m��n)�l(w��i)�ǃ�(n��i)���νֵ��Č��Ȟ�5-7 m��һ��С���2��4 m�����ɽֵ�����c���T(m��n)���B�����Ќ����փɂ�(c��)�ֲ��������̘I(y��)��䁣��μ�(j��)�ֵ�λ������(du��)�^ƫ���L(zh��ng)���^�̣�ͨ�_(d��)��Ҳ�^�������(j��)��С��t�����^խ���ΑB(t��i)�^�y����(d��ng)�r(sh��)�Ľ����g����50��200 m�������ܶ��^�ߣ���7.5 km��km2���؉K���ֳ߶Ȳ�������l��3 ha��̎���l(w��i)�����ĵ؉K����Ҫ�������C(j��)��(g��u)��܊���O(sh��)ʩ������߅�ֵ����O(sh��)�����^���A���^��Ҏ(gu��)���������lj��ą^(q��)��t���ڴ�Ҫ�؉K�����O(sh��)��ʽ�^��ַţ����A������(du��)��y���ǃ�(n��i)��������(sh��)��ľ�Y(ji��)��(g��u)2�ӘǷ����������(zh��n)�_(t��i)���T(m��n)��܊�I(y��ng)���O(sh��)ʩ��߀����ӡ���䁡���(sh��)Ժ���R�����^(gu��n)�Ƚ��������w�ʻ�ϑB(t��i)��(sh��)��

2.�����T(m��n)�l(w��i)��

�念�����g�������������͢�O(sh��)�㽭���P(gu��n)���P(gu��n)�ں��T(m��n)���Q(ch��ng)���_(t��i)���P(gu��n)�����غ���(j��ng)��(j��)Ѹ�ٻ֏�(f��)�����T(m��n)�ɞ��_(t��i)����s�ĸ۲�����w���g�����T(m��n)��ʽ��(chu��ng)��݆���������T(m��n)݆��ͨ���������Ϻ������ݡ��S���ɴ����^���ƺ�݆��ͨ�����̘I(y��)���\(y��n)ݔ�I(y��)�����^��l(f��)չ�����н��O(sh��)�����lj�������_(k��i)ʼ����a�^������չ(Ҋ(ji��n)�D3)��

�@һ�r(sh��)�ڣ��ǃ�(n��i)�������������A(ch��)��С�аl(f��)չ�����L(zh��ng)�����_(d��)9��5 km�������ț](m��i)���^���{(di��o)�������ڶɴ����^���d����ͨ���a�^�Ă}(c��ng)�^�ֺ͂}(c��ng)ǰ��׃���˷��A���̘I(y��)�������c����һ�ӣ�����l(w��i)�ǽ����ܶ���Ȼ�^�ߣ��؉K���ֳ߶����^С���ǃ�(n��i)���A������߀�S��ԭò��������� ^(q��)�Ľ��A��t�@������(du��)�^�y���؉K��(n��i)���N������Ȼ��ϡ���ӽ������аl(f��)չ�����F(xi��n)��һЩ�ĺ�Ժʽ��2�ӘǷ���

3.���(gu��)�r(sh��)�ڵĺ��T(m��n)�Ѕ^(q��)

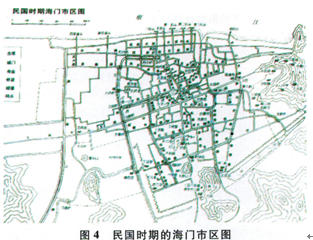

���(gu��)�r(sh��)�����ό�(du��)�⽻ͨ����l(f��)�_(d��)�����T(m��n)�ь�����|��Ҫ���Ͻ�ͨ�м~�غ��_(t��i)��6�h��Ҫ���Y��ɢ�أ��ڳ��l(xi��ng)�γ��ϱ����棬�������еļ��и�֡��˕r(sh��)�����T(m��n)�l(w��i)����ʧȥ܊�����ã��lj�����̮������(d��ng)�r(sh��)�������Q������lj���·�����@�N�r(sh��)�������£������ΑB(t��i)�l(f��)����׃�����l(w��i)�ǃ�(n��i)��羀(xi��n)��u��ʧ�����Д[Ó�˳lj����`���_(k��i)ʼ��������չ(Ҋ(ji��n)�D4)����e�_(d��)����1.2 km2

�ڳ��ДU(ku��)���^(gu��)���У������������Ա����������µĽ����ڳǃ�(n��i)����u���죬���ᅡ�L(zh��ng)���_(d��)��17 km�����w��Ȼ�Mխ��ͬ�r(sh��)���̘I(y��)�O(sh��)ʩ��u�����죬��Ҫ����������·�ɂ�(c��)��

�Ѕ^(q��)�؉K���ֳ߶��M(j��n)һ���sС����·�ܶ����_(d��)��14��2 km��km2�����н��O(sh��)̎��Ԫ��U(ku��)����B(t��i)����ɽ·�Ա���� ^(q��)���a�^�����Ľ��A���^��Ҏ(gu��)���⣬���ಿ�ֵĽ��A��t�@���^���y��

�Dž^(q��)�����ܶ��@�����ߣ��ѳ��F(xi��n)�W(xu��)У���t(y��)Ժ�����ں��Ļ��ʘ�(l��)�ȹ���������Ҳ�d����һЩ���I(y��)�S(ch��ng)���������L(f��ng)��ʬF(xi��n)���ӻ�څ��(sh��)���_(k��i)ʼ���КWʽ������4�ӘǷ�Ҳ�ѳ��F(xi��n)��

4.��ų���l994��Ľ����Ѕ^(q��)

��ź��³����Ľ����������v�ؾ��O(sh��)���ں��T(m��n)������н��O(sh��)�Ժ��T(m��n)�ϳ�(ָ���庣�T(m��n)�l(w��i)�Ǹ����^(q��)�����½����)����A(ch��)Ѹ���������չ(Ҋ(ji��n)�D5)�����Ʌ^(q��)��e�U(ku��)����7 km2��

���н��O(sh��)��(du��)ԭ�е�·�W(w��ng)�M(j��n)���˸ĔU(ku��)�����،��˴�ԭ�н��ͬ�r(sh��)Ҏ(gu��)���½�һЩ20��36 m�������θɵ������ᅡ�L(zh��ng)���_(d��)��54 km���˕r(sh��)����ɽ·������е���չ�S���ɂ�(c��)�ֲ��������̘I(y��)�����O(sh��)ʩ�k���O(sh��)ʩ��

���еĽ��A���_(k��i)ʼ�l(f��)��׃������ų����ĸ� �_(k��i)��ǰ���Dž^(q��)���F(xi��n)��������������Ĺ��S(ch��ng)��Ժ���� �K��e�^��(d��o)��һЩԭ�н��ﱻȡ���������O(sh��)���� ���ڳDž^(q��)������O(sh��)�˾ł�(g��)�^��ķ��]ʽסլ�´壬 ��(d��o)�³��е�·�g�౻�Ӵ�·�ܶȽ����� 7��7 km��km2���Dž^(q��)�����K�γ��c���T(m��n)�ϳ������� ͬ�Ľ��A����

�@һ�r(sh��)�ڣ����з��ݽ��O(sh��)�v��(j��ng)�ɂ�(g��)��ͬ�A�Ρ���һ�A�Ξ�1949��1980�꣬��Ӌ(j��)����(j��ng)��(j��)�w���£��� �н��O(sh��)��(zh��)���������a(ch��n)�����������ķ�ᘣ��½������� �S(ch��ng)�����}(c��ng)��(k��)��������������o�����а�؛��˾�����N(xi��o) ��������̘I(y��)�O(sh��)ʩ��]�����g����߀�](m��i)���w�F(xi��n)������ �ܷօ^(q��)�����R(sh��)�����ܻ�ϬF(xi��n)��ʮ���ձ飬�����Ӕ�(sh��)�� �鲻�ߣ��ڶ��A�Ξ�1981��1994�꣬���н��O(sh��)���� ��(ch��ng)��(j��ng)��(j��)�w���D(zhu��n)܉���_(k��i)ʼ���O(sh��)��Ʒס�������������� �x��Ӱ푣�סլ�c���S(ch��ng)�������R(sh��)���x����(d��)��סլС�^(q��) ���^���F(xi��n)�������ΑB(t��i)�l(f��)���ܴ�׃�������O(sh��)�˴������Ӻߌӽ�����

5.1994�����F(xi��n)��Ľ����Dž^(q��)

1994�꣬�_(t��i)�ݳ����O(sh��)�У������ɞ��_(t��i)���кͽ����^(q��)�ɼ�(j��)�����v�ء��S������� ^(q��)�_(k��i)�l(f��)���f�Ǹ��� ������ͬ�����M(j��n)�����������ΑB(t��i)�џ�Ȼһ�£����Ʌ^(q��) ��e��u�U(ku��)����28 km2(Ҋ(ji��n)�D6)��

�ڳ��н��O(sh��)�^(gu��)���У�ԭ���T(m��n)�ϳǷ�����(n��i)����� ��(sh��)��������(l��i)�������Լӌ���ֻ�Ђ�(g��)�eС�ﱻȡ�����෴�����T(m��n)�ϳ�����^(q��)������ָɵ����������⣬�����y����֧·��

���ڳ�������ĵ؉K�����Բ��ô�߶ȣ���(d��o)�³Dž^(q��)���w��·�ܶ��^�m(x��)������5 km��km2�����A��׃�����@��

�S�����еĸ�����£�ֻ�Ў�̎�vʷ�օ^(q��)�Ă��y(t��ng)������������(l��i)��������ѱ��F(xi��n)��������ȡ���������γ��ԬF(xi��n)���L(f��ng)������ij��н����L(f��ng)�����օ^(q��)��Ľ����L(f��ng)���s�yԪ��ȱ���f(xi��)�{(di��o)�ԣ�������ɫҲ����ͻ�����؏�(f��)��ͬ�����^�࣬ȱ�ق�(g��)�Ժ�׃����

6.�C�Ϸ���

����(j��)�����Dž^(q��)��ͬ�l(f��)չ�r(sh��)�ڵ���r�������ɷքe�ķ�(w��n)���Ժ�׃����?x��n)ɂ�(g��)���挦(du��)������ΑB(t��i)��׃�^(gu��)���M(j��n)�з�����

6.1�����ΑB(t��i)�ķ�(w��n)���Է���

(1)��·�Y(ji��)��(g��u)�ķ�(w��n)���Է�����ͨ�^(gu��)�������Կ������m�v��(j��ng)��(sh��)���꣬���T(m��n)�ϳǵĴֵ�·�Ե��Ա���������ǰ��(�����Q(ch��ng)������)�����T(m��n)·(�����Q(ch��ng)��P(p��n)�֡�������)���|�T(m��n)·(�����Q(ch��ng)�|�T(m��n)ǰ��)������·(�����Q(ch��ng)������ͤ·)�����½���(����Q(ch��ng)���^�½�)�����½���(�����Q(ch��ng)�}(c��ng)ǰ�֡��}(c��ng)�^��)�ȣ������@Щ��·�������،����ɞ���дθɵ���֧·(Ҋ(ji��n)�D7)��

(2)�؉K���ֺ��ܵķ�(w��n)���Է�����ԭ���T(m��n)�ϳǵ�·�Y(ji��)��(g��u)������ñ������_���˵؉K���ֵķ�(w��n)���ԣ�ʹԓ�^(q��)����A������δ�д�ĸ��^(gu��n)�����؉K���ֵķ�(w��n)��Ҳ���C�˵؉K���ܵķ�(w��n)����ԓ�^(q��)�������Ԟ���ס���ܻ�ϣ��ҷֲ�����ɽ·������·�����½��ֵȵ�·�ɂ�(c��)���̘I(y��)Ҳ�������m(x��)��(l��i)��

(3)�vʷ�����ͽօ^(q��)�ķ�(w��n)���Է������ڳ��н��O(sh��)�^(gu��)���У��������m(x��)���}��һ�����Кvʷ�r(ji��)ֵ�Ľ����õ��^�õı��o(h��)�����磺���½��֬F(xi��n)�ѸĞ鲽�н֣�ԭ�е���������(gu��)�r(sh��)�ڂ��y(t��ng)��Ӻ͚Wʽ���������w������(l��i)�������ա����f���f��ԭ�t���������죬ʹ���յķ��A�����(ch��ng)�������٬F(xi��n)(Ҋ(ji��n)�D8)��

6.2 �����ΑB(t��i)��׃���Է���

(1)��·�ܶȵ�׃���Է������Ďׂ�(g��)��ͬ�l(f��)չ�A�εČ�(du��)�ȁ�(l��i)�������е�·�ܶ���̎�ڲ���׃��֮�С������������(gu��)�@һ�r(sh��)�ڣ��S����·�������ӣ����T(m��n)�ϳǵĵ�·�ܶ�ʼ�K��������څ��(sh��)��������Ժ��ܹ������x�͵�·��(j��)����ՓӰ푣������Dž^(q��)��֧·������u�p�٣���·�ܶ�̎���½�څ��(sh��)��

(2)���A����׃���Է��������ڲ�ͬ�r(sh��)�ڰl(f��)չ�^(q��)��ĵ�·�ܶȺ͵�·�g������^������(d��o)�½��A����׃����ԭ���T(m��n)�ϳǵĵ�·�ܶ��^�ߣ��؉K���ֳ߶��^С���^���γ���ס���ܻ�ϵĿ��g�ΑB(t��i)�������T(m��n)�ϳ��ⲿ�^(q��)��ĵ�·�ܶ��^�ͣ��؉K���ֳ߶��^���؉K��(n��i)����·؞ͨ���^���Ҷ���(sh��)�����S���ʹ�ã��������̘I(y��)��؉K��(n��i)���l(f��)չ���Ķ���(d��o)��

�؉K�����^���һ��

(3)�����ΑB(t��i)��׃���Է��������������ĸ��_(k��i)��ǰ�����ڽ�(j��ng)��(j��)���l(f��)�_(d��)���������±��^����������(g��)�r(sh��)�ڵĽ������s��һ����ʽ�^����ӣ��ĸ��_(k��i)���Ժ��н��O(sh��)�ٶȼӿ죬����ȱ����(du��)���н����L(f��ng)��Ķ�λ����֮��Ч�Ĺ����ƶȣ���֮��(j��ng)��(j��)���r(sh��)�����^(gu��n)����������|(zh��)��ˇ�g(sh��)���B(y��ng)�����ص��Ƽs�������L(f��ng)��߀̎�����ɰl(f��)չ�ğo(w��)���B(t��i)�����ʽ�Ľ��O(sh��)��ʽ��(d��o)�½�����ʽ��څ��ͬ������ӳ�����Ļ����Ͻ�������u��ʧ��

7.�����ΑB(t��i)�l(f��)չ���h

7.1��·ϵ�y(t��ng)���m����

��(j��ng)�о��l(f��)�F(xi��n)���������T(m��n)�l(w��i)�Ǜ](m��i)���������⽨����һ�Ӳ��á�ϡ·�W(w��ng)��ģʽ���෴��������Ʒ��(j��ng)��(j��)�r(sh��)����Ҋ(ji��n)��С�߶ȡ���·�W(w��ng)��ģʽ����Ҫ����?y��n)��_(t��i)�ݵ^(q��)��(d��ng)�r(sh��)�ѳ��F(xi��n)�ˡ����̽Ա�����˼����ѿ����������|�W(xu��)��˼��Ӱ푣��_(t��i)�ݹ��̘I(y��)�����Εr(sh��)�ھ����^��l(f��)�_(d��)����Ҫ�a(ch��n)�I(y��)�����ֹ��I(y��)�����l(xi��ng)���Q(m��o)�ͺ����Q(m��o)��(Ҋ(ji��n)���������̽Ա�ʼҊ(ji��n)�_(t��i)�ݡ�һ��)��������·�W(w��ng)��ģʽǡ�ÿ����m��(y��ng)���r(sh��)�����(hu��)��(j��ng)��(j��)�l(f��)չ�;�������������γ��˷�����Ʒ��(j��ng)��(j��)���(hu��)���c(di��n)�ij��и�֣���������o(w��)�ֲ��С��o(w��)�ﲻ���o(w��)��(h��)�������Ī�(d��)���о���ò����˵������m(x��)��(l��i)��

����T(m��n)�ϳǵ�����·�W(w��ng)����(du��)���н�ͨҲ���F(xi��n)���^�õ��m��(y��ng)�ԡ�ͨ�^(gu��)��(du��)�ȿ��l(f��)�F(xi��n)�����T(m��n)�ϳǷ�����(n��i)��ͨ���¬F(xi��n)���^�٣�����?y��n)�ԓ�^(q��)���·�ܶ��^�ߣ���ë��(x��)Ѫ��һ�ӵ�֧·��С��Ɍ���ͨ���Էֽ⣬�Ķ������һ��·�������^(gu��)�ࣻ�����T(m��n)�ϳ��ⲿ�^(q��)���̘I(y��)����ס�����^�鼯�У��s���á�ϡ·�W(w��ng)��ģʽ����(d��o)�µ؉K���ֳ߶��^��ȱ��؞ͨ���^�õ�֧·����ͨ��ֱ�ӅR�����חl���θɵ��ϣ�ѭ�h(hu��n)�������ʶ���ͨ���¬F(xi��n)���^���(y��n)�ء�

�O(sh��)�뽨��֮����������T(m��n)�ϳ�Ҳ���ôַŵ���ϡ·�W(w��ng)��ģʽ�����(n��i)�����������Ȼ�ǻ�y�o(w��)���Һ��y���D(zhu��n)�������ⲻ�����f�Ǹ����^(gu��)���б���̭���܌W(xu��)����һ�����������ڵģ����Ǻ������������T(m��n)�ϳǽ�������������������C����Y(ji��)��(g��u)�^��ƌW(xu��)�������^��(qi��ng)��������Ҳ����f(shu��)������·�W(w��ng)�����ΑB(t��i)�������ԝM(m��n)���Ӌ(j��)����(j��ng)��(j��)���Ј�(ch��ng)��(j��ng)��(j��)���r(sh��)�ڳ��аl(f��)չ������ ��ˣ�����Ҏ(gu��)���^(q��)�����M(j��n)�е�·�����r(sh��)�˸����������·�W(w��ng)��ģʽ���@�Ӳ��H���Դ_���؉K�������R����������·�W(w��ng)ϵ�y(t��ng)�ď��Ժ��_(k��i)�l(f��)�õصĿ��_(d��)�ԣ�����߀���и���(j��)��(sh��)�H��r�ֺ��{(di��o)������ء�

7.2�؉K���܄��ֵ��m����

ͨ�^(gu��)�о��l(f��)�F(xi��n)���̘I(y��)�������O(sh��)ʩ���_(k��i)�l(f��)�����(l��i)�ͺ�Ҏ(gu��)ģ������ӣ��õػ��(d��ng)�Č�(du��)��(li��n)ϵ�������У�����ϣ�����ڵ؉K�߶�ҪСһЩ���Ķ��܉��ṩ������R������õĿ��_(d��)�ԡ������T(m��n)�ϳǵ�����·�W(w��ng)��ģʽǡ���m��(y��ng)����Ʒ��(j��ng)��(j��)���@�N�����@�Nģʽ���M(j��n)����ס���ܻ�ϣ�����(d��o)�̘I(y��)����^(q��)��(n��i)���l(f��)չ���������˚⣬�����@�N�ͽ�����(w��)��ģʽ߀�ɜp��һ���ֲ���Ҫ�Ľ�ͨ�������֮�£��F(xi��n)�ڽ����Dž^(q��)���օ^(q��)��ĵ؉K���ֳ߶��^�����ڵ؉K���ܻ�ϣ��������������������ò����ӳ��У���(sh��)�ؕ�(hu��)���ӳ��н�ͨ������Ⱦ���Ķ���(d��o)�³Dž^(q��)�˚⽵�͡� ���^(gu��n)��(gu��)�⣬�S����аl(f��)չ�^(gu��)����Ҳ�����(l��i)�Ɔ�(w��n)�}����ˣ����ڳ��аl(f��)չ��˥�ˡ���(f��)�K�İl(f��)չҎ(gu��)�ɣ���(ji��n)���Ÿ���˹����������й��ܶ��ӻ����c�����л������ܻ��������Փ����(sh��)�`�C�����؉K���ܻ�ϵİl(f��)չģʽ���������γɶ�Ԫ������(f��)�ϵij��п��g��ʹ���^(gu��)ȥֻ�а�����(d��ng)�Ć��{(di��o)���ܿ��g׃��ȫ���ij���������g������(qi��ng)���л������˚⣬���Ҝp���˲���Ҫ�Ľ�ͨ����

7.3�������m����

�Ľ����Dž^(q��)�l(f��)չ�vʷ��(l��i)����һֱ�](m��i)���γɷ�ӳ�������c(di��n)������(du��)��(w��n)���ĵ������L(f��ng)���@�͞������н��O(sh��)�^(gu��)���еĽ����L(f��ng)��λ�����˺ܴ���g����ˣ�����(j��)�F(xi��n)���γɵ��ԬF(xi��n)�����������Ġ�r�������ؚvʷ�����]�L(zh��ng)�h(yu��n)�l(f��)չ���vʷ�cδ��(l��i)���C�y(t��ng)һ�ĽǶȳ��l(f��)������(l��i)�����Dž^(q��)�Ľ����L(f��ng)�����ԬF(xi��n)���L(f��ng)��������ᳫ�l(f��)չ�¹������x�L(f��ng)�����B(t��i)�����L(f��ng)��͵����l(xi��ng)���L(f��ng)����ɫ�^(q��)��ɲ��÷��Ї�(gu��)���y(t��ng)�L(f��ng)���I(y��)�������L(f��ng)�ֲ��^(q��)���Բ��÷W��L(f��ng)�L(f��ng)��

8.�Y(ji��) �Z(y��)

ͨ�^(gu��)��(du��)�����Dž^(q��)��ͬ�l(f��)չ�r(sh��)�ڵ��о������l(f��)�F(xi��n)�������׃�ă�(n��i)��Ҏ(gu��)�ɣ��@��(du��)���҂����õ��˽���еĬF(xi��n)�ں�Ҏ(gu��)�����е�δ��(l��i)�����ش����x������҂��܉��J(r��n)�������׃��Ҏ(gu��)�ɺ�ģʽ����ȡ���еĽ�(j��ng)�(y��n)�ͽ�Ӗ(x��n)���Ϳ���ʹδ��(l��i)�ij���Ҏ(gu��)�����������г�ǰ�Ժ͜�(zh��n)�_�ԣ����C���п��g�ΑB(t��i)�ĸ���(g��)Ҫ�ط�(w��n)�����f(xi��)�{(di��o)������ذl(f��)չ��

�����īI(xi��n)

[1]������־����ί�T��(hu��)��������־[G]���_(t��i)�ݣ��㽭��������磬 1998��116��186��189��215��221��

[2]�㽭ʡ�����е���ί�T��(hu��)�k���ң������е���־[G]���_(t��i)�ݣ���(n��i)���l(f��)�У�1987��33��39��

(���ā�(l��i)Դ�����ʡ��ľ�����W(xu��)��(hu��) �ď��W(w��ng)�j(lu��)�������t ���S�S �� �ď� ����)

(li��n)ϵ�҂�...

(li��n)ϵ�҂�...  �A��܇(ch��)��ʩ���r(sh��)��(bi��o)�߿��Ƶĵȷ�ֱ...

�A��܇(ch��)��ʩ���r(sh��)��(bi��o)�߿��Ƶĵȷ�ֱ...  �¼��g(sh��)IDITI ���������S���ػ�̎...

�¼��g(sh��)IDITI ���������S���ػ�̎...  �h�L(zh��ng)�����zַ���o(h��)�^(q��)���ü��_(k��i)�l(f��)ס...

�h�L(zh��ng)�����zַ���o(h��)�^(q��)���ü��_(k��i)�l(f��)ס...  ��У���A(ch��)�O(sh��)ʩ���O(sh��)BOT�(xi��ng)Ŀ�о�...

��У���A(ch��)�O(sh��)ʩ���O(sh��)BOT�(xi��ng)Ŀ�о�...  �����ľ�����W(w��ng)��(ji��n)��...

�����ľ�����W(w��ng)��(ji��n)��...  ��(j��)�䉺��(sh��)ɰʯ�|���������^(q��)��ʩ...

��(j��)�䉺��(sh��)ɰʯ�|���������^(q��)��ʩ...  ��̼���н��O(sh��)��������̽���c��(sh��)�`...

��̼���н��O(sh��)��������̽���c��(sh��)�`...  �\Մ�Ї�(gu��)�Ŵ����������c�����İl(f��)...

�\Մ�Ї�(gu��)�Ŵ����������c�����İl(f��)...  �h�L(zh��ng)�����zַ���o(h��)�^(q��)��(n��i)���ü��_(k��i)�l(f��)...

�h�L(zh��ng)�����zַ���o(h��)�^(q��)��(n��i)���ü��_(k��i)�l(f��)...  ���Ͱl(f��)늙C(j��)���Ļ��(z��i)Σ�U(xi��n)���(l��i)�e��...

���Ͱl(f��)늙C(j��)���Ļ��(z��i)Σ�U(xi��n)���(l��i)�e��...  ������͙C(j��)е�S(ch��ng)����Ҏ(gu��)���O(sh��)Ӌ(j��)...

������͙C(j��)е�S(ch��ng)����Ҏ(gu��)���O(sh��)Ӌ(j��)...  ����ʮλ������������B������Ʒ...

����ʮλ������������B������Ʒ...  ����������ˇ�g(sh��)�^(q��)�����O(sh��)Ӌ(j��)��һ��...

����������ˇ�g(sh��)�^(q��)�����O(sh��)Ӌ(j��)��һ��...  ���u��������Ƽ����(d��ng)�����O(sh��)Ӌ(j��)...

���u��������Ƽ����(d��ng)�����O(sh��)Ӌ(j��)...